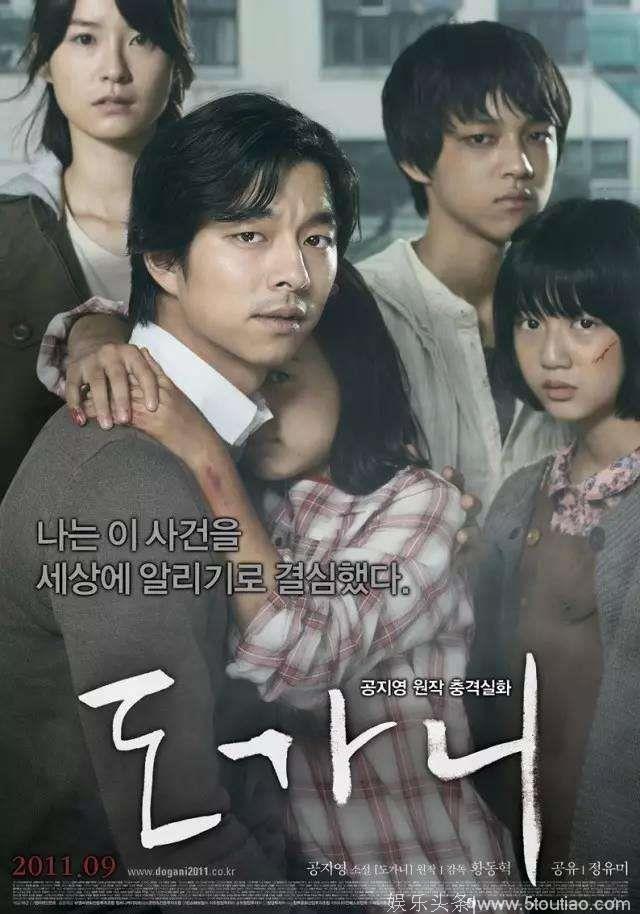

男主姜仁浩受聘于光州的慈爱聋哑人学校,离开首尔,来做哑语美术老师。

半夜,空无一人的学校,有女生在女厕哭喊。

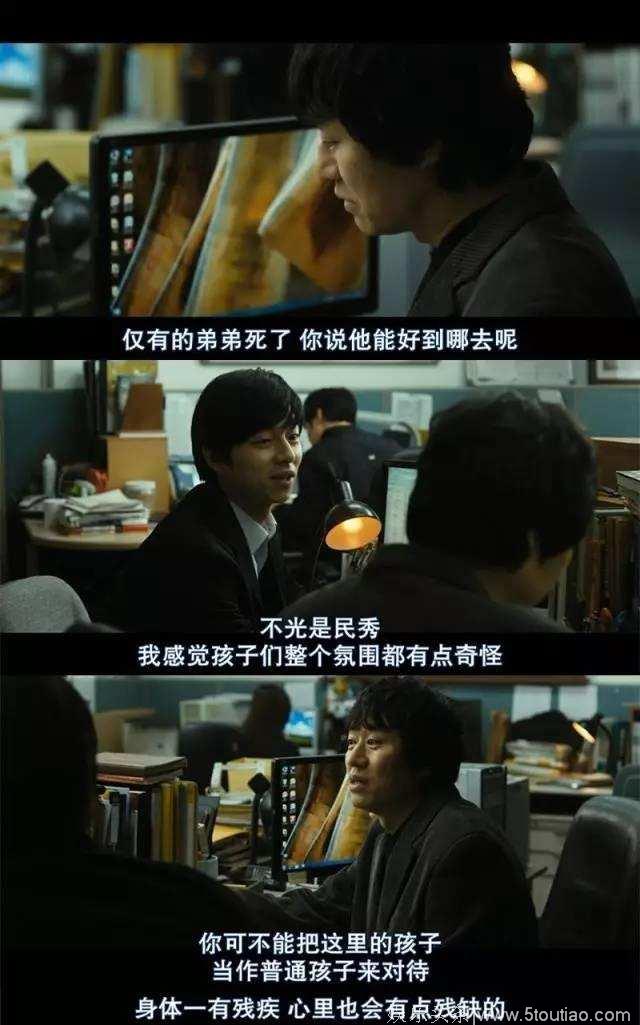

然而,无论是老师,还是学校的保安,给他的答案,听上去都「有理有据」。

甚至会把孩子的头摁到洗衣机里,实行「课后教育」。

愤怒的姜仁浩救下了被施暴的女学生,却没想到这间学校并不仅仅只是对孩子们「施暴」,而是「性侵」。

一场艰难的、长达6年,却最终举国震惊的儿童性暴力案件,从这里开始,被点燃了第一点火星。

然而,现实的残酷与绝望,往往是拨开云雾后,才惊觉。

不愿沾惹麻烦的教育厅与市政厅,拒绝谈论此事,互相踢皮球。

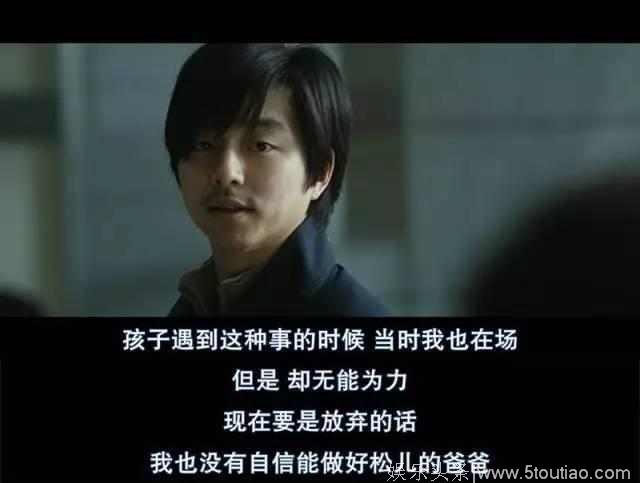

贫穷、智力障碍,受到性侵的孩子们,家里各有各的不幸,有的最终屈服于现实,放弃诉讼。

连上诉的希望都被剥夺的孩子,只能无声地质问「为什么,他们杀了我弟弟啊」。

即使如此,因为相信老师口中的正义,孩子们鼓足一切勇气,把伤口摊开给世人看,承受四面八方的压力、迫害、谩骂。

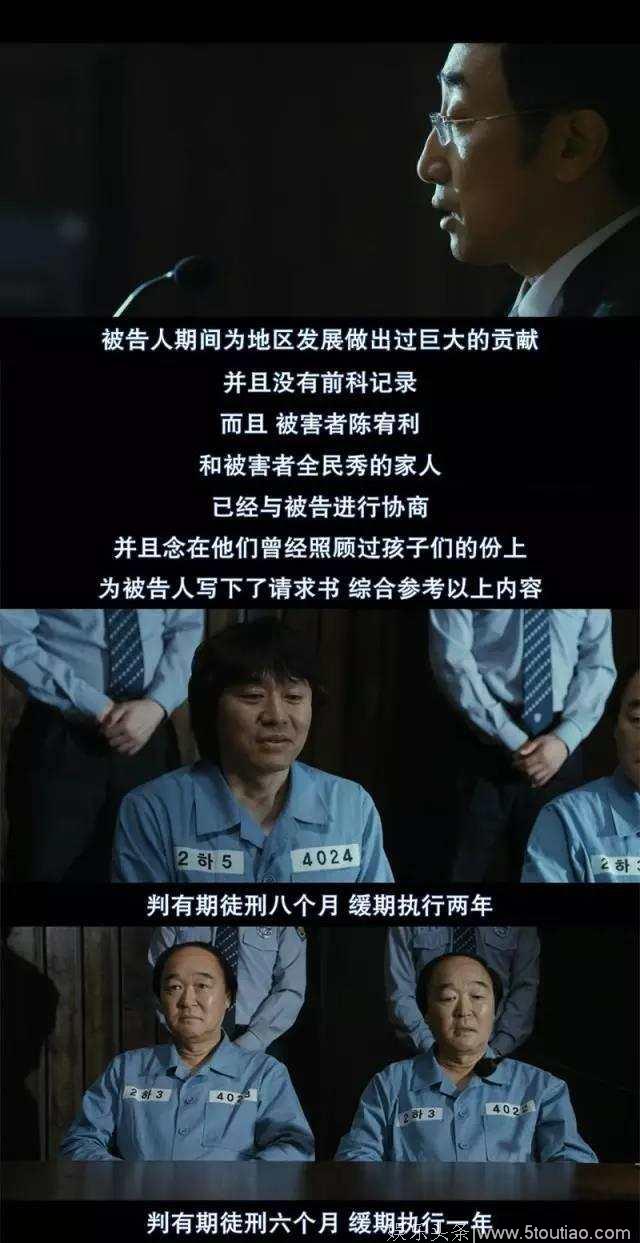

却只得到了一个「从轻判决」。

审判结束的法庭上,是谈笑庆贺的「慈善人士」。

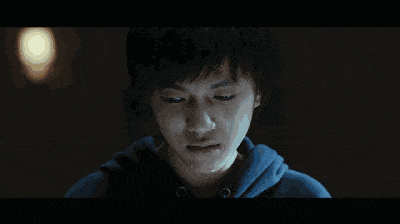

那个相信着希望的少年,在被世界背叛后,选择了用自己的方式,去实现被亏欠的正义。

他说不了话,发不了声,也最终对这世界不抱希望,大雨滂沱里,跟欺辱自己和弟弟的禽兽同归于尽。

只有警察的镇压,反抗的人,围观的人,和水压泵下,无助哭泣的孩子们。

这不是电影刻意的设计,而是真真切切的现实,甚至比电影更残酷。

2005年,被揭露的性侵事件犯案人员,并没有受到法律严明的惩罚,有些还站在讲台上授课。

真实事件中维权的那位律师,却因患癌症身体虚弱,在被高压水枪击中后去世了。

而爆出聋哑学校事件的老师,在维权刚开始就被暗杀。

法律界的不作为和舆论的漠不关心,导致这件事很快被人们淡忘。

2008年底,得知此事的孔枝泳将整件事写成小说,连载并且于2009年出版。

同年,正在服兵役的孔刘读完这本书后,立刻联系经纪人和原作者,希望将这个故事搬上大荧幕。

2011年,同名电影《熔炉》上映,民众高声呼吁重新调查当年的案件。

电影上映37天后,韩国国会以207票通过,1票弃权压倒性通过“性侵害防止修正案”,又名“熔炉法”,加强了对残障人士和未成年人性侵犯案件的惩罚力度。

资料显示,自韩国2010年通过「化学阉割」法案、2011年首次实施以来,犯罪率的下降几乎是立见成效。

法官可依照案情,对性侵16岁以下未成年人的成人罪犯处以“化学阉割”,持续时间不超过15年。

这一切,整整用了六年。

本该受到保护的人,本该让社会给他们一个交代,却让受害者用了六年的时间去战斗。

在我国乃至全世界,对于「儿童性侵」的防范,都还有很长很长的路要走,而这世上,最最让人绝望的是「遗忘」。

最最让人绝望的,不是厮杀、不是性侵、不是凌弱时的若无其事、不是不平等的话语权、不是被害者的伤痕、不是面对不公的无助、也不是喊不出声哭不出来。

而是这所有的一切都会化为平常,并慢慢的被世人遗忘,像是从未发生其一样,作恶者终会忘记受害者的脸,而受害者却不得不将其铭记一生。

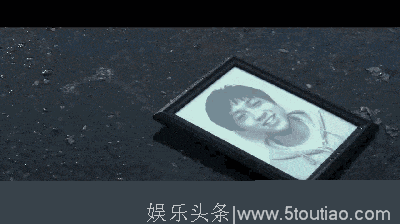

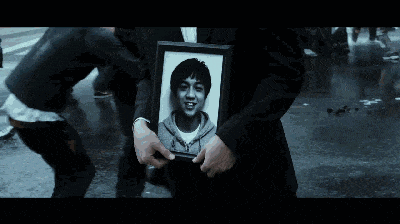

电影的尾声,姜仁浩捧着学生的遗像走向被警察镇压的人群之中,一遍又一遍地重复喊着:

这个孩子

这个孩子的名字

叫民秀

就像电影里的姜仁浩,妻子早亡,有个哮喘的女儿,几乎把身家都拿去贿赂了校长,才得到一个教师的职位。

最后,却仍然选择了跟孩子们一起,反抗这个世界的不公。

如果没有姜仁浩最初的出手相救,没有这些年受害者坚持不肯放弃的孤军奋战,没有孔枝泳写下这个故事,没有孔刘为了这部电影到处筹资竭尽全力开拍,又怎么会有如今可以保护更多未成年人的「熔炉法」?我们一直都说,正义虽然迟到,却永不缺席。

而是因为,每当我们被现实打垮想要放弃的时候,总会有人站出来告诉我们,这世上,还有人在战斗。性侵儿童者,天理不容!