推文作者/Master22近几十年来,西方发达国家的政治体制发生了巨大的变化,这是对全球化和技术所带来的经济冲击的一种反应。意大利博科尼(Bocconi)大学的两位教授用群体社会心理学的观点来解释,每当巨大冲击来袭的时候,社会是如何产生新的分裂的。这导致个体改变对自身和对他人的信念,并形成新的社会成见。如果全球化是把社会对立在民族主义者与世界主义者之间,而不是在传统的左翼与右翼之间,可能抑制再分配需求,并加剧收入不平等。敬请阅读。

欧美发达国家的政治制度发生重大变化

导致民粹主义来势汹汹

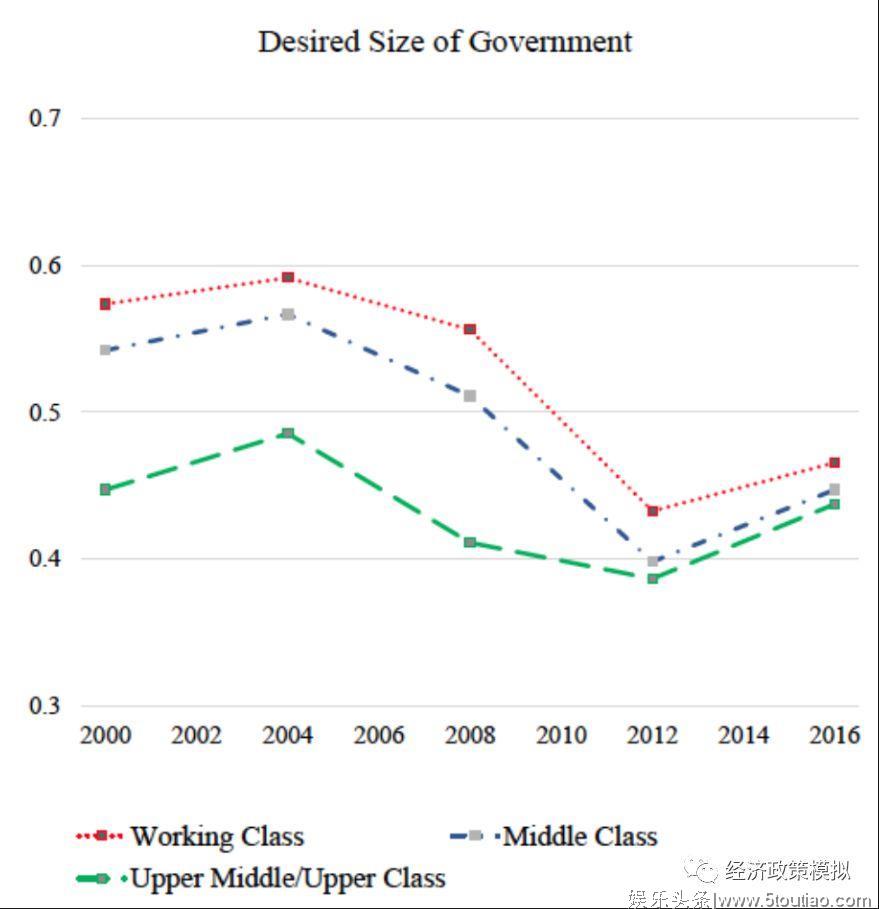

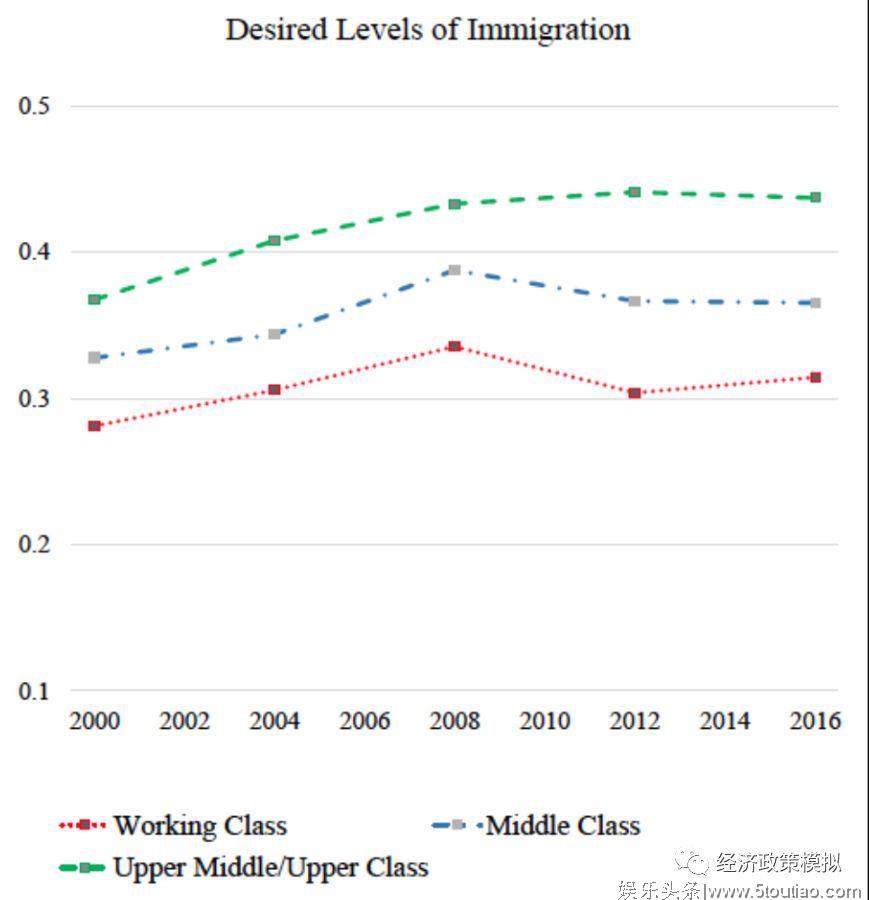

在过去几十年里,西方发达国家的政治制度发生重大变化。民粹主义(Populism, 亦称平民主义)来势汹汹,几乎是在所有的地方都获得支持,并且同时是以牺牲以主流政党为代价的。新的冲突维度——移民、全球化和公民权利——取代了传统的再分配分歧(见图1)。

注: 样本为18岁及以上的白人

图1 美国社会的分裂变化

其中的一些社会现象,是与经济变化有关。比较容易受到进口竞争的美国地区,失去了大量制造业的工作岗位,在政治上变得更为极端和保守(Autor et al. 2017),贸易冲击或技术冲击,导致了就业损失、民粹主义以及欧洲反移民情绪的兴起(Colantone and Stanig 2018a,2018b, Anelli et al. 2018)。已经证明,文化保守主义的兴起,对民粹主义政党的支持,这些都与经济的不安全之间是密切相关的(Guiso et al. 2017, Gidron and Hall2017)。然而并不清楚这些关联背后的机制是什么?为什么自由贸易的输家,会变成民族主义者,不喜欢移民,并且在社会上变得保守? 为什么他们要投票支持,那些似乎与他们的某些利益相悖的政策纲领,例如减税或不可持续的预算赤字?

在Gennaioliand Tabellini (2018)最近的一篇论文中认为,要解决这些问题,需要研究社会群体的认同心理,以及其对选民信念的影响。在社会科学家和革命者的著作中,群体认同和受群体感染的信念,在政治变革中发挥重要作用的观点,随处可见。马克思、恩格斯认为,工人个体应该认同无产阶级,把自己看作是历史阶级斗争的一部分,而不是特定文化或地域特征的载体。对于Mazzini 或Herder这样的民族主义者而言,个人应该把自己视为想象中民族社区文化或历史的一部分,淡化更为狭隘的差异。

Lipset and Rokkan (1960)描述了西方政党制度的演变,反映了不同群体身份的显著转变,例如不同收入的阶层、宗教与世俗群体、中心与边缘群体,等等。群体身份的变化可以解释,为什么巨大的经济变化,能够极大地改变选民的信念,并导致在特定的方向上被扭曲。这也有助于解释,为什么在“我们与他们”的冲突中,社会在不同群体之间,变得极端两极分化。

社会身份和信念扭曲

社会心理学证实了身份和信念之间的联系。根据群体的主导理论“社会认同视角”(social identity perspective),作为一种构建和简化社会世界的方式,个体通常会认同具有相似人群的社会群体(Tajfel and Turner 1979, Turner etal. 1987)。然而,获得社会认同也需要“去个性化”的元素。当一个人认同一个社会群体时,他会增强群体外和群体内之间的差异。结果他在群体之外形成了很深的成见,更最重要的是,他将自己更多地视为是群体中的典型成员,而不是一个独特的人格,来形成自己的成见。这意味着,对某一群体的认同,会导致选民的信念向形成成见的方向发展,加剧两极分化和冲突。

举个政治例子,典型的“世界主义者”倾向于不控制移民,以及完全的欧洲一体化。该民族主义团体表示,尽管这种极端的立场是并不常见,但它是要将支持更开放社会的群体,与支持不太开放社会的群体,区分开来。

当有人(例如欧洲受过教育的精英一员)将自己与这个世界性群体联系在一起时,他会将自己与民族主义者进行对比。这样他认为民粹主义者,实际上比他们更封闭,并且将自己的信念,进一步推向了老套的世界主义立场。当然同样的情况也会发生在那些持更保守观点的人,在认同“民族主义者”的时候——他认为自己与世界主义者,形成了鲜明的对比,将自己的信念,转向了他所在群体的深深成见中。这一过程的结果是,选民持有某种立场,不仅仅是因为会给他们带来物质利益,并且还主要是因为,他们如何能够确定个人的社会自我。

政治学家们已经充分证明,群体信念的扭曲(Flynn et al. 2017)。最近的研究表明,信念扭曲是由党派偏见系统性地造成的。美国选民夸大了社会流动性,但是如果他们认为自己是右翼人士,情况就会更糟(Alesina et al. 2018a)。美国和欧洲的选民,则高估了移民的数量,但右翼选民要远远多于左翼选民(Alesina et al. 2018b)。关于全球变暖的信念,也显示出巨大的党派差异(Kahan 2014)。在本文的研究方法中,由于群体心理,自然会出现,事实和价值判断的扭曲。

要了解这一现象的政治后果,请考虑20世纪西方政治的分化:阶级或经济冲突。在这种情形下,认同工人阶级的中下层选民,夸大了他从再分配政策中获得的好处,因为在思考世界的时候,他关注的是他所在群体,与相反群体的显著特征——贫困或较低的向上流动性。

反之,中上层阶级选民认同的是一群富有的资本家。关于社会流动性和政策评估的信念,产生两极分化,相对于一个身份并太不重要的世界,再分配冲突得到了强化。同样的机制也解释了,为什么认为两极分化要实际情况更为严重,这与Westfall et al.(2015)的实证研究结论是一致的。

社会身份的变化

心理学也解释了,为什么普遍的社会身份可能会发生变化,从而经济冲突可能会给新分裂留出空间。事实上,人们都可以潜在地认同许多社会群体,这些群体由国家、性别、社会阶层、职业、文化特征等等所定义。重要的是,人们的政治信念,是由某一特定时间点上的任何显著身份所塑造的,而这取决于外部环境。

在本文中探讨了这一观点的含义。本文指出,经济变化导致新的冲突来源变得突出,进而导致社会认同发生变化。这在新的维度上创造了两极分化,同时在其他维度上减少了两极分化。例如与传统的贫富分化相比,全球化的趋势使个人利益聚集在一起,是与国外竞争或移民有关的。结果社会认同从贫穷与富裕的冲突,转变为是在全球主义者与民族主义者之间的冲突。面对移民或全球化的代价,贫穷或未受过教育的选民,不再认同他们的经济阶层,而是认同这个民粹主义团体。这会减少了他们对再分配的需求,增加了他们对外部保护的需求。这些选民可能会从更大程度的再分配中受益,但他们并不要求这样做,因为他们现在认同的是,一个阶层收入更为多元化的群体。同样受益于移民或全球化富裕,或者是受过教育的选民,也会将自己的身份认同,转变为国际化群体。他们对再分配的需求增加了,对开放的需求也增加了。总体而言,社会联盟发生了变化,个人对再分配的信念,变得不那么两极分化,而对贸易保护或移民的信念,则变得更为两极分化。再分配的政治冲突,抑制了经济增长,加剧全球化的冲突。

换句话说,通过成见加深和信念扭曲,内生的社会身份,放大了某些冲击,导致非常规的政策反应。如果贸易、技术或移民带来的冲击,改变了社会认同的维度,那么它可能会产生更为强烈的政治后果。至关重要的是,通过诱导人们放弃阶级认同,这些冲击可以在收入不平等加剧的情况下,降低再分配需求。

如果个体特征和政策偏好,在政策维度上是相互关联的,则扩大效应会进一步增强。具体来说,有证据表明,对贸易保护的需求和对移民的厌恶,在个人之间是正相关的,而这些特征与对再分配的态度,并没有太大的关联。这可能是受教育的影响,也可能是由于不同选民的潜在性格或文化特征的不同。在本文的理论中,这种关联模式具有以下含义。当选民认同他们的收入阶层时,冲突主要是关于再分配的。选民对移民或贸易政策的信念,不会导致政治两极分化,因为收入阶层(与政治相关的身份)包含了对全球化的不同看法。但现在假设,增加的进口敞口,重新定义了与贸易敞口相关的一个新维度上的社会身份(比如居住地或职业)。由于对贸易政策的看法,与对移民和民权的看法有关,这种对社会身份的重新定义,导致了对一系列政策的相关信念扭曲。这可以解释,为什么面临进口竞争的工人,会变得反移民,要求社会上的保守政策,以及更广泛地解释,为什么在不同政策问题上的意见,现在与党派认同,是更为系统地联系在一起。

证据

证据支持这些预测。Autoret al.(2013)在最近的一篇论文中指出,美国通勤区更容易受到来自中国进口商品增长的影响,在政治上变得更加两极分化和保守,在上次总统大选中更有可能,投票给唐纳德·特朗普(Donald Trump)。这可能反映了多种机制,但是调查数据让作者能够分析贸易冲击的具体影响。利用2006年至2016年合作国会选举研究的数据,作者发现,面对来自中国不断增加的进口,美国公民个人更愿意接受国内公共支出的削减,更加反对移民,并认为堕胎问题变得更为重要。这与贸易冲击导致相对贫困的受访者,放弃基于阶级的认同,而转向民族主义的观点是一致的,因为民粹主义与社会保守主义是正相关的。Colantone和Stanig(2018)发现了欧洲进口冲击影响的类似证据。

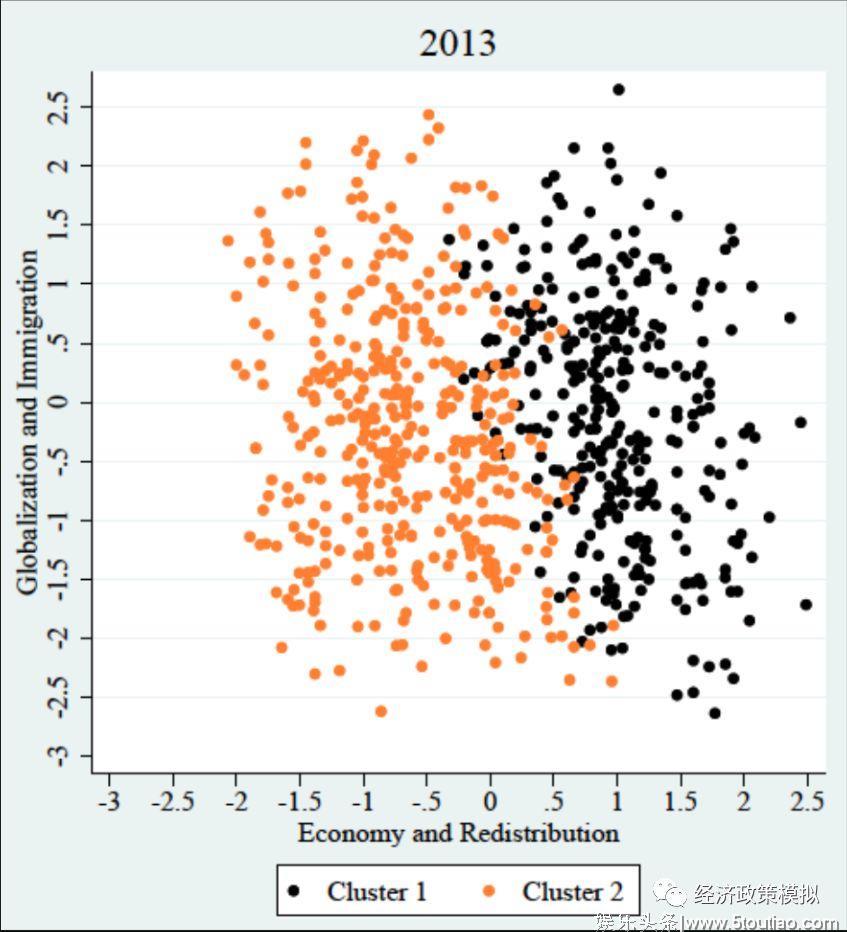

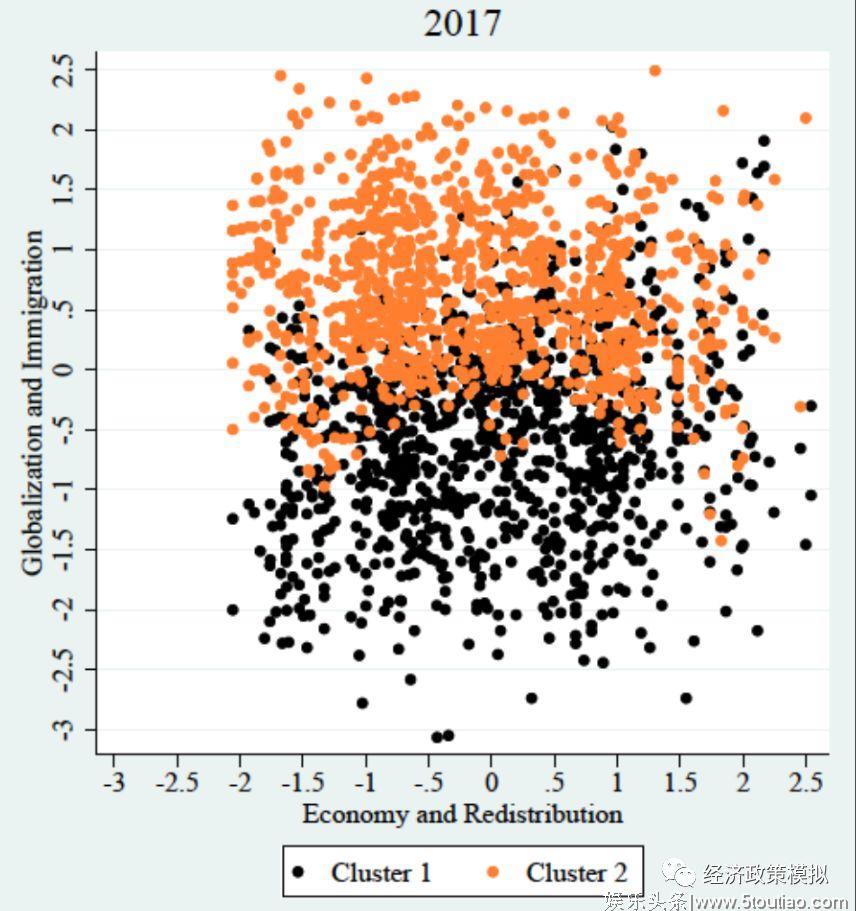

另一个有趣的案例是,在2012年至2017年间,法国政治冲突的规模,发生了明显转变,图2生动地说明了这一点。纵轴表示对移民、全球化和欧洲一体化的态度(数值越高,态度越开放);横轴是对再分配、以及政府在保护工人和调节经济方面作用的态度(数值越高,右翼态度越强)。每个点则对应一个个体。图中的颜色显示了,受访者是如何被分为两个群体的,2013年是在左翼集中,2017年则是右翼集中。政治冲突的范围,发生了惊人的变化。2013年受访者分为左右两派,这反映了国家在国内经济中所起到的作用,是在经济冲突的传统维度。2017年,分歧则涉及了对全球化和移民的态度。

注: 使用Ward法进行聚类分析

在本文中,展示了政治冲突相关维度的这种变化,反映为人们如何投票,以及利用面板数据来反映其政策偏好是如何变化的。2012年至2017年间,选民放弃了左派与右派的认同,转而支持民粹主义与全球主义的认同,这减缓了他们对再分配的看法,并在全球化和移民问题上,变得更二项极端。

结论

贸易和技术冲击并不是欧美发达国家政治摩擦的唯一来源。曾经占多数的社会保守主义文化观,由于大学教育的普及、性别角色的改变等缓慢的社会变化,逐渐受到侵蚀。这些累积的变化,在传统的政治团体中产生了断层,政治团体被定义为左派和右派。贸易和技术冲击,则增加了这些断层的相关性,并引发了政治和社会身份的变化。社会中的贫保守困选民,尽管他们的社会保守主义,在传统上被认为是左翼团体,但现在却被民粹主义所吸引,因为它既吸引了他们的贸易偏好,也吸引了他们的文化观点,反之亦然。当这种情况发生时,传统的以收入或阶级为基础的冲突会减弱,取而代之的是围绕相关层面的新政治分裂。政治信念反映了这些新的社会身份,并放大了社会和经济变化的影响。

如果这种世界观是正确的,那么在许多欧美发达国家所看到的破坏性的政治变化,就不是暂时的现象,而是政治制度的深刻持久的变革。这方面的一个重要问题,涉及媒体的作用。如果接触Facebook或Twitter等社交媒体,加强了成见,可能会导致这些新政治和社会认同的后果,变得更为极端。与此同时,身份认同并不是与生俱来的。因为个人同时属于几个不同的群体,所以很少会出现两极分化的身份认同。正如Sen(2007)所指出的,提醒人们,这些另类身份的政治平台,可能会减少两极分化,并且有利于建立冲突较少的政治生活。

参考文献:

Alesina,A, S Stantcheva, and A Miano (2018), “Immigration and Redistribution”, mimeo.

Alesina,A, S Stantcheva, and E Teso (2018), “Intergenerational Mobility and Preferencesfor Redistribution”, mimeo.

Anelli,M, I Colantone, and P Stanig (2018), “We Were The Robots: Automation and VotingBehavior in Western Europe”, mimeo.

Autor,D, D Dorn and G Hanson (2013), “The China Syndrome: Local Labor Market Effectsof Import Competition in the United States”, American Economic Review 103(6):2121-68.

Autor,D, D Dorn, G Hanson and K Majlesi (2017), “Importing Political Polarization?The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure”, MIT Working Paper.

Colantone,I and P Stanig (2018a), “The Economic Roots of the Cultural Backlash: GlobalCompetition and Attitudes in Western Europe”, mimeo.

Colantone,I and P Stanig (2018b), “Global Competition and Brexit”, American PoliticalScience Review 112(2).

Flynn,D J, B Nyhan and J Reifler (2017) "The Nature and Origins ofMisperceptions: Understainding False and Unsupported Beliefs aboutPolitics", Advances in Political Psychology 38(1): 127-150

Gennaioli,N, and G Tabellini (2018), “Identity, Beliefs, and Political Conflict”, CEPRDiscussion Paper 13390.

Gidron,N and P A Hall (2017), “The politics of social status: economic and culturalroots of the populist right”, British Journal of Sociology 68 (S1): S57-S84.

Guiso,L, H Herrera, M Morelli, and T Sonno (2017), “Demand and Supply of Populism”,EIEF Working Papers Series 1703.

Kahan,D M (2015), “Climate-Science Communication and the Measurement Problem”,Advances in Political Psychology 36: 1-43.

Lipset,S M and S Rokkan (1967), “Cleavege Structures, Party Systems, and VoterAlignments: an Introduction”, in S M Lipset and S Rokkan (eds), “Party Systemsand Voter Alignments: Cross-National Perspectives”, Free Press, p. 1-64

Sen,A (2007), Identity and Violence, The Illusion of Destiny, Norton.

Tajfel,H, and J Turner (1979),” An Integrative Theory of Intergroup Conflict”, in W GAustin and S Worcel (eds), The Social Psychology of Intergroup Relations,Brooks/Cole, pp. 33-47.

Turner,J, M A Hogg, P Oakes, S D Reicher, and M S Wetherell (1987), Rediscovering theSocial Group: A Self Categorization Theory, Blackwell.

Westfall,J, L Van Boven, J R Chambers, and C M Judd (2015), “Perceiving PoliticalPolarization in the United States: Party Identity Strength and Attitude ExtremityExacerbate the Perceived Partisan Divide”, Perspectives on PsychologicalScience 10(2): 145–158.(完)