1

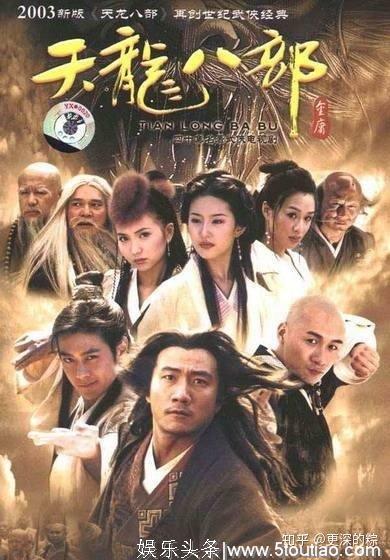

1999年春节前夕,晚间黄金时分,当某位观众习惯性地打开电视机准备收看电视剧时,他也许会以为自己的电视出毛病了,因为无论怎么调换频道,几乎所有的台都在放同一部剧:香港TVB出品、黄日华主演的《天龙八部》。

时至今日,很多几个月都不打开电视的观众们也许很难想象,当年十几个电视台同时播放一部剧意味着什么。

彼时,正是香港TVB新一轮金庸剧翻拍的高峰。携着83射雕等在大陆万人空巷的余威,TVB在90年代启用一批新演员,与老戏骨一起,将经典的金庸小说重新搬上荧屏,也再一次引发了收视狂潮,并培养了新一批的“金庸迷”。

而97版的《天龙八部》就是这批作品里在大陆影响最为深远的一部。这种十几个卫视台竞相播放同一部金庸剧的盛况,引发了两个后果:第一是广电总局出台政策,对地方台播放引进剧(包括港澳台和海外)的数量和时段进行控制,第二是刺激了内地加紧开发金庸剧题材的步伐。

先说第一点。2000年广电总局正式出台政策,规定引进剧不得进入黄金档。

关于进一步加强电视剧引进、合拍和播放管理的通知

(2000年1月4日 国家广播电影电视总局发布) 广发社字[2000]5号)

根据中央有关批示精神,为规范电视剧播出秩序,促进国产电视剧繁荣,进一步加强对引进、合拍电视剧的宏观调控,现将有关事宜通知如下:

一、进一步重视和加强引进剧的管理。严格遵守《广播电视管理条例》和《电视剧审查暂行规定》(总局令第1号)等有关法规,要加大引进剧产地和题材的调控力度,避免集中引进同一国家、地区或题材重复雷同的电视剧。对宫廷和武打题材的引进剧要从严控制,该类题材的引进剧不得超过年引进剧总量的25%。

二、严格控制引进剧的播放比例和播出时段。各电视台、有线广播电视台应根据《关于引进播出境外电视节目的管理规定》(原广电部第10号令),严格将黄金时间(18时至22时)播放引进剧的比例控制在15%以内。其中,各电视台、有线广播电视台在19时至21时30分的时间内,除经广电总局确定允许播放的引进剧外,不得安排播放引进剧。同一部引进剧不得在三个以上的省级电视台上星节目频道中播放。

三、进一步规范合拍剧的制作和播放。取得《电视剧制作许可证(甲种)》的单位必须生产完成60集国产剧,并经审查通过后,方可申请与境外合拍一部20集的电视剧。其完成片经总局电视剧审查委员会审查通过后,由总局根据其思想艺术质量,确定是否可以在黄金时间播放。

四、进一步加强对境外演职员参与制作的国产剧管理。聘请境外演职员参与制作的国产剧,应按规定事先报总局外事司批准,其完成片经当地省级厅(局)或上级主管部门初审后,报总局电视剧审查委员会审查,由总局核发《电视剧发行许可证》。

五、本通知自2000年2月15日起开始执行。

这一措施的直接结果就是让TVB金庸剧之类的“纯港剧”错失了内地的一大块市场。为了规避政策限制,香港的电视剧从业人员和资金不得不另辟蹊径,用“合拍剧”的方式求存。这也诞生了一批从题材到表演都非常怪异的作品,往往内地不内地,港台不港台,观众看得尴尬,演员演得也尴尬。

关于第二个连锁反应,制片人张纪中在八九十年代连续担纲制作了《杨家将》、《三国演义》、《水浒传》等大型历史剧,受到上层领导的重视和重用,于是逐渐有了制作内地版本的金庸剧的想法。恰逢金庸提出,如果以内地历史剧的制作标准,他愿意以象征性的费用将改编权转让给中央电视台这样的单位。于是两方一拍即合。

央视版《笑傲江湖》从1999年开始启动,从开拍起,关注热度便居高不下。该剧于2001年登陆央视八套,创下17%的首播收视率,12%的平均收视率。

同时,这部剧也引发了极大的争议。彼时正是中文互联网蓬勃发展时期,广大网民一边关注电视剧,一边上网评论。而由于内地观众几十年来被TVB等港台版金庸剧培养的欣赏惯性,很多人一时无法接受内地版金庸剧的风格,吐槽之声不绝于耳。其惊心动魄的情状,正如开播后张纪中和主演李亚鹏第一次参与新浪在线聊天时的感受:“感觉像进了屠宰场!”

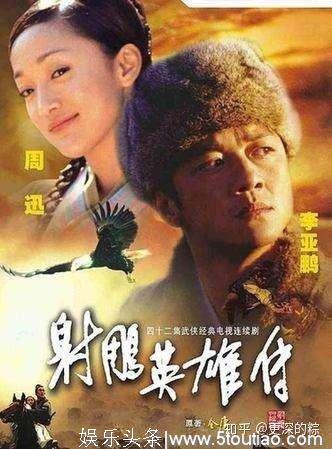

这种暂时的挫折和质疑并没能阻挡内地金庸剧拍摄制作的脚步。第二部张纪中制片、文联出品的《射雕英雄传》播出后,遭遇了更大的舆论洪流,网上把李亚鹏、周迅两位演员的表演几乎说的一无是处。由于83版射雕在内地几代人心中是无法磨灭的记忆,黄日华、翁美玲塑造的角色更是被捧上了“无法超越”的神坛,对于这些观众来说,内地版的金庸剧几乎是在“亵渎”他们心中的经典。

有趣的是,金庸先生本人却很喜欢这部《射雕》,对李亚鹏、周迅二人的表演也极为称道。他曾赞赏周迅的黄蓉是他心目中最好的黄蓉,还引发了很多剧迷的不满;也专门给李亚鹏写了一句话“不遭人嫉是庸才”勉励他。

2

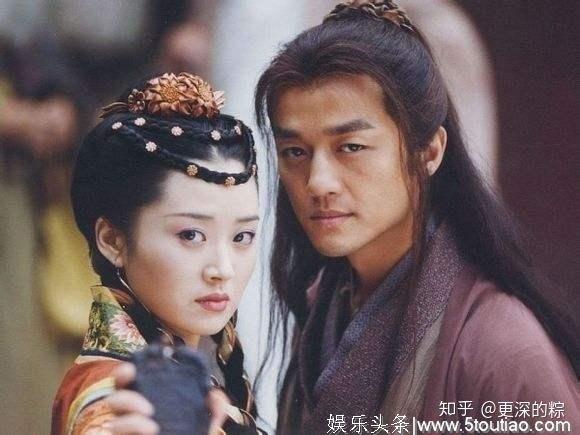

而内地版金庸剧真正的翻身要等到2003年江苏电视台版《天龙八部》的播出。这部剧是内地版金庸剧第一次在影响力、口碑、舆论上全面获得胜利,也被认为是张纪中的“翻身”之作。

当年在网络上,围绕这部剧和TVB的97版《天龙》到底谁更优秀的问题,展开了一场延绵数年的论战。由于港台版的拥趸数量庞大且根深蒂固,内地版的支持者们进行了大量的、几乎连篇累牍的说明、论证、辩论工作,论战的地点也延绵到了新浪论坛、水木清华和北大等高校BBS,金庸茶馆等论坛上。从中也走出了内地武侠影视剧的第一批鉴定支持者,如后来广为人知的杜车别等。

03版《天龙八部》的胜利让内地武侠剧扬眉吐气,摆脱了多年以来的帽子,从此以后,内地金庸剧的舆论环境好了很多。随后,《神雕侠侣》、《鹿鼎记》、《碧血剑》等张纪中制作的金庸剧不断登上荧屏,也无一例外成了收视热点。

尤为值得注意的是,从张纪中的金庸剧中还走出了很多的明星。比如大众熟悉的刘涛、蒋欣、杨幂等,几乎都是从张纪中金庸剧中崭露头角后广为人知的。此外,像李亚鹏、胡军、黄晓明等也是因为参演了金庸剧后,才真正奠定了顶级一线男星的地位(在2010年以前,能否担纲金庸剧的男主角几乎是影视界一线小生的“试金石”)。

而自从张纪中的金庸剧火爆后,TVB甚至逐渐放弃了金庸剧的制作,加上香港影视环境的衰落,很多港台的影视从业人员,包括导演、演员、编剧、动作指导等,纷纷“北上”来到广阔的内地市场,试图开启自己事业的“第二春”。

3

最近,在网上看到TVB97版《天龙八部》重聚首的照片,心中颇为感慨。二十多年的时间,已足够青年人变为中年,中年人成为老年了。

说起来,内地版本的金庸剧制作,从央视《笑傲江湖》算起(尽管有更为久远的版本如《书剑恩仇录》存在,但从影响力上以此为节点更为适合),也已有二十个年头了,究竟哪些版本是真正能穿越时空,成为大家公认的经典的,至今仍悬而未决。

张纪中版的金庸剧真正奠定历史地位,还要在近几年。也许是观众换代,也许是不比不知道,随着赖水清、于正版的金庸剧播出,很多人忽然发现,当年被他们吐槽的张版金庸剧,原来有那么多的优点和可取之处。

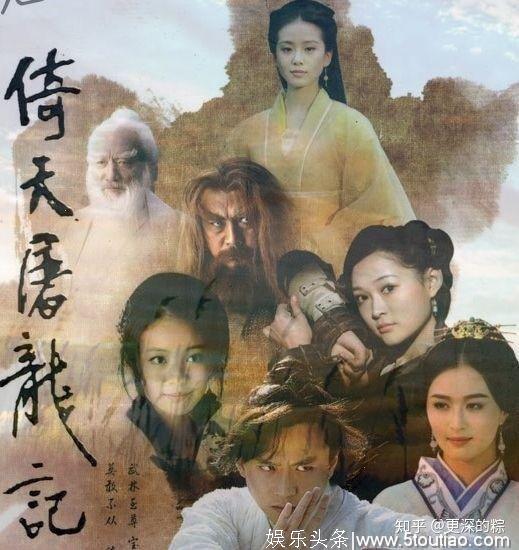

而最近,蒋家骏版的《倚天屠龙记》网络播出,又掀起新一轮的舆论热潮。由于这是原著金庸先生去世后播出的第一部武侠剧,加上导演之前一部《射雕英雄传》还收获了一些好评,自然也引人关注。

结果却让人大跌眼镜。除了周海媚的“长大后我就成了你”之外,就只有“2倍节奏都慢”、“女演员脸盲”、“张翠山转圈”这类梗了。

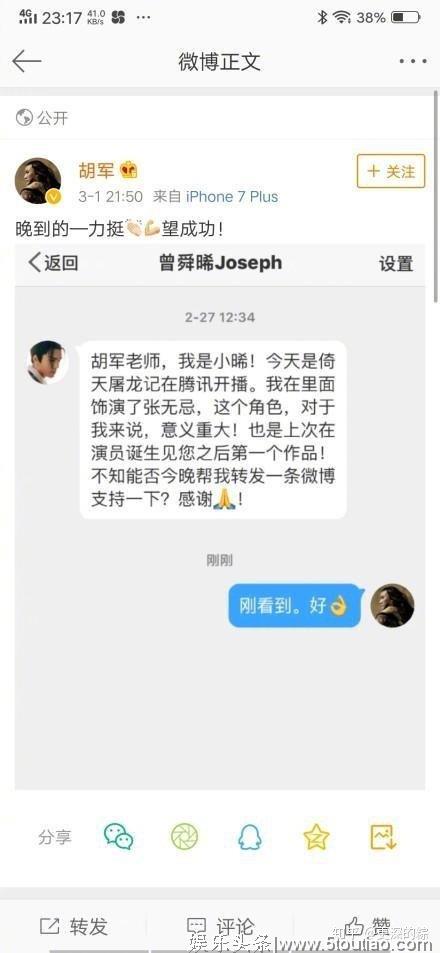

更有趣的是还闹出了“挂人式力挺”这种笑话。新版《倚天》的主演曾舜晞,在播出前给胡军发了条私信,希望他支持一下自己主演的新剧。没想到胡军回了个“好”后直接把这条私信截图发到了微博上。而之前曾舜晞在参加《演员的诞生》时,胡军还曾利用自己飞行导师的权力,力保在竞演中落败的他进入下一轮。由此可见两代金庸剧主演之间颇为微妙的关系。

如今的金庸剧,以当年的标准来说“港台味”是越来越淡了。就拿《倚天》来说,当今观众比较熟悉的版本,恐怕要算94年台湾马景涛叶童版,01年吴启华黎姿版,03年苏有朋贾静雯版和09年邓超版了。

这其中,94和01是纯正的港台风格,03版是典型的合拍风格,而09版和最近的19版,内地基因比重明显要大过港台。

而蒋家骏的风格,不仅在原来金庸剧的基础上,相对比较尊重原著,还特别“尊重”老版的电视剧,往往连主题音乐也直接沿用,颇有“不敢越雷池半步”的意思。

但即便如此,其中风格化和个性化的部分,也招致很多网友的吐槽。其实,武侠剧与时俱进是应有之义。尤其在金庸过世的大背景下,想要通过更符合年轻人欣赏品味和习惯的新版本来培养收视惯性,以让金庸剧这个经典剧种“代代相传”,也是文艺与市场相结合的正常思路。

只是,编导可能还低估了当下观众的欣赏水平和口味的变化。如今的年轻观众,早就被英美日韩剧养叼了,对国剧的“硬质素”和“软实力”的要求早就不同以往。像过去TVB那样数十年如一日鲜有进展的流水线模式,已不适应当下的发展方向。

4

时至今日,我们回顾金庸剧的发展历程时,可以看到一条从港台转移到内地,从70、80后向90、00后接力的时空脉络。从某种程度上说,金庸剧的市场空间和商业前景是经过了几十年的“考验”的,尤其在去年大量的网文IP改编作品纷纷“扑街”后,金庸这个老的“金字招牌”越发显得历久弥坚。

但,这也有可能是一种错觉。某种程度上,金庸的去世已经预示着,金庸剧这个老牌剧种的增长空间已到极限,剩下的都是“存量市场”,像当年那样一部剧十几个电视台竞相播放的盛况已不可能再重现。

而在鼓励原创、鼓励现实主义的大背景下,网文以及衍生IP领域,也将面临一次大洗牌。尤其在我上一篇文章所述的“视听革命”仍在进行的背景下,国剧在内容上的“升级换代”已经刻不容缓。

今年春节期间,《流浪地球》上映后,作为老牌金粉的“六神磊磊”,就在自己公号上发了一篇《我们武侠人是该退场了。未来,拜托了》的文章:

可惜我们武侠,曾有雄才造天地,今已无力观沧海。

这认怂的时刻,没有悲伤。只愿你们记住,它曾经带给大家的惊艳。

我僭越地“代表”武侠说一声:

是该退场了。

未来,拜托了。

说起来,从八十年代的文化饥渴到如今的文化转型升级,我们经历了从贫瘠到富余,到吃坏肚子,到重新建立审美标准和价值取向的寻找自我之路。无论武侠还是科幻,无论金庸还是大刘,中国的文化作品终究是要站在自己的立场上讲“中国故事”。

市场导向从不是绝对的,并不是过去灵现在就灵,也没有哪一个版本哪一种诠释能够垄断IP作品的“话语权”。一句话,还是要跟时代精神紧密结合,做既满足观众需求,又能引领时代精神的作品,对于内容生产者来说,这条路依然任重而道远。未来,拜托了!