如果你是个活在刻板印象里的乐迷,那你一定会对罗大佑隔了13年才发布的这张专辑——《家III》大跌眼镜。这里没有尖锐的批判,处处都是温存的爱。

▲ 罗大佑时隔13年发行《家III》,处处都是温存的爱。

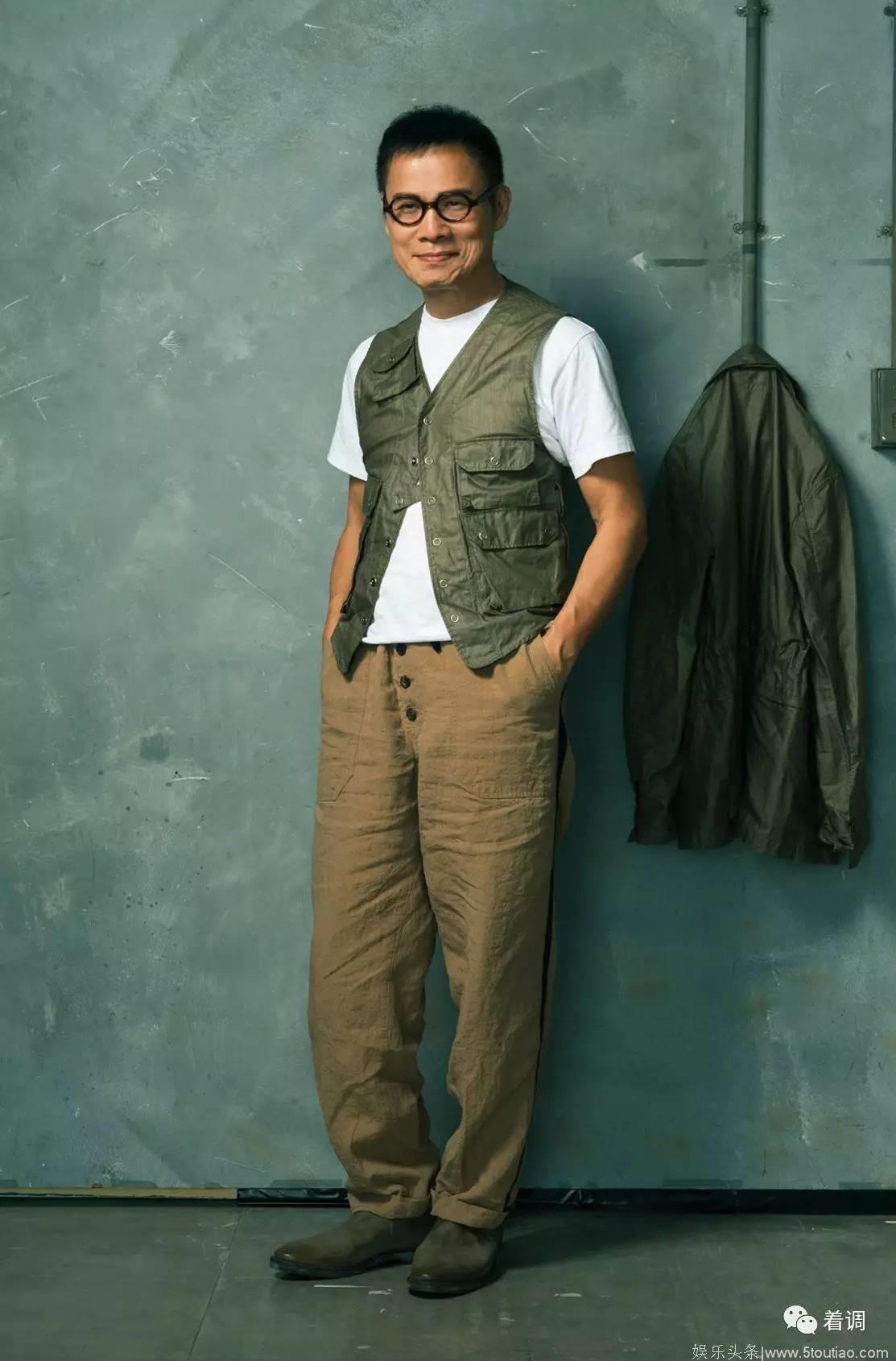

罗大佑变了,无论生活上,还是音乐上,“骂我的话,就是骂我的状态嘛,那是你的问题不是我的问题。我就是个老爸,是个蛮有爱心的老爸。”

这一切的改变,罗大佑都归结于女儿的降生。2012年,女儿Gemma诞生于香港,罗大佑老来得女,终结了自己几十年四海为家的“浪子生涯”。为了让女儿学习国语,罗大佑携妻女搬回台北。

“台北不是我的家,我的家乡没有霓虹灯!”他曾经在代表作《鹿港小镇》里轰轰烈烈揭开城市化进程美好表象之下的矛盾,如今着调君问到:现在台北是你的家了吧?

“对。”罗大佑不假思索。

“那你要写一首《台北就是我的家》。”着调君补充。

“对!好主意!”罗大佑笑了。

▲ 现在罗大佑在台北找到了归属感。

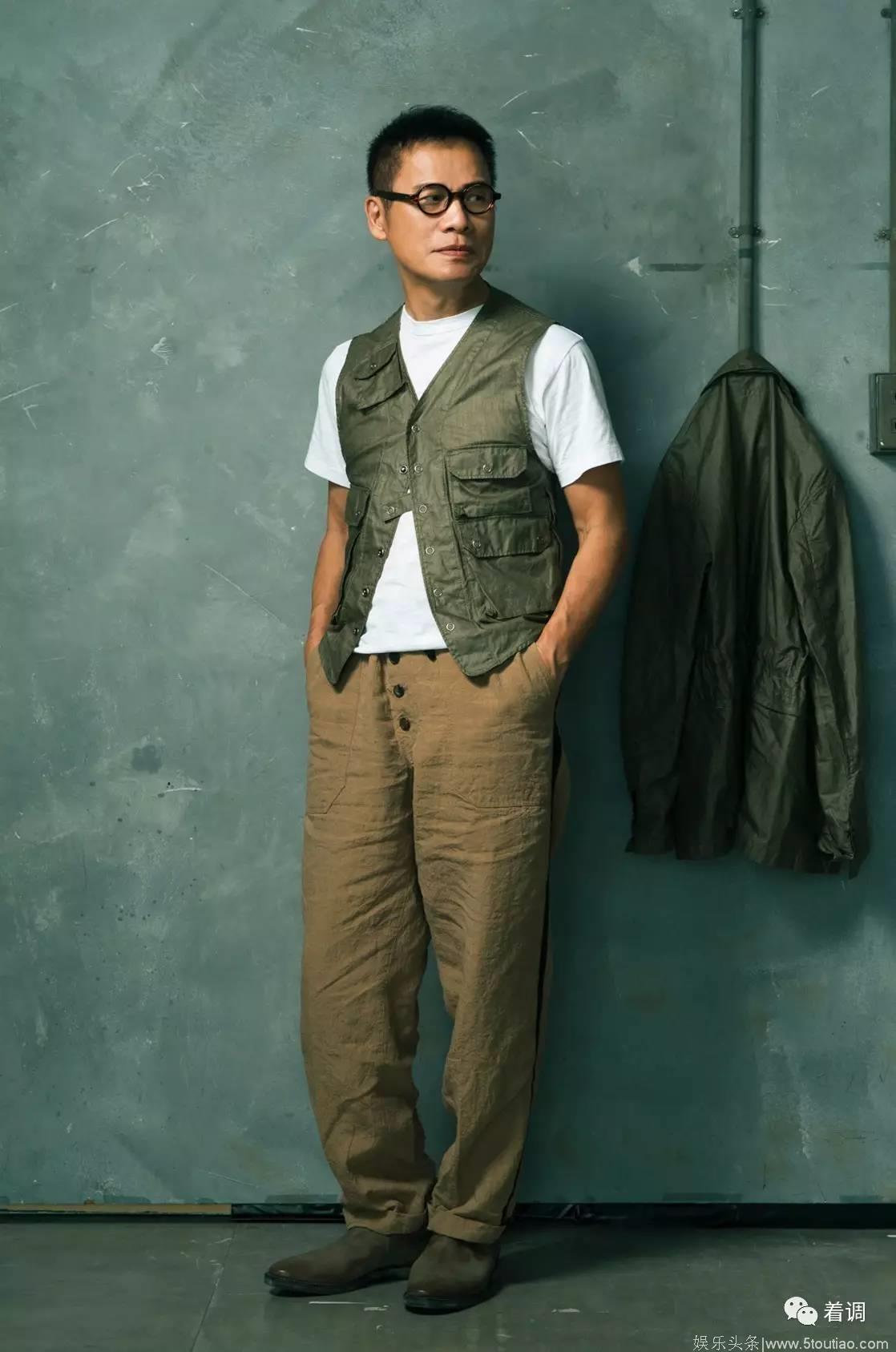

从事音乐超过40年,罗大佑一直被奉为乐坛的精神领袖,横空出世时便敢言敢怒,棱角分明,这一艺术人格令许多知识分子倾倒。以至于在1984年推出专辑《家》时,唱家园唱故土,却被文艺批评家诟病其不关心社会。

33年后,罗大佑因组建家庭有感而发,再度对“家”感怀吟唱,推出最新专辑《家III》,借这个契机,罗大佑接受了着调专访,揭开自己的蜕变,他坦言,棱角已经收起,浑身充满爱,套用他的歌词——太阳西下倦鸟归,罗大佑已踏上旧时的归途。

采写:麻乐

录音整理:林可涵

创作之苦

唱亲近的人、

熟悉的土地、你认识的环境

近二十年来,罗大佑只发行过两张录音室专辑,2004年的《美丽岛》和今天的《家III》。

▲ 罗大佑上一张发行的录音室专辑《美丽岛》还是在2004年。

他的创作,讲究“共鸣”。过去是十三年里的前七八年,罗大佑找不到感动自己的创作和状态。“比如低音提琴跟小提琴,体积相差太大,有些共鸣没有办法合在一起,而跟一个定音鼓,它们就可以产生泛音。”罗大佑看重音乐和生活的“频率相投”,低产和减产,代表着他与环境没能好好地融为一体。

“这张唱片用了十三年,前面大概七八年左右都是有点自己跟歌曲、创作、住的地方格格不入的感觉,东西合得起来才会真正把这个东西表达好。”

彼时,唱出的歌声干涩,似乎没有“真正融入空气”,《家III》专辑的主打歌《家(III)》写于2010年罗大佑香港跑马地的家中,演唱会也有献唱,可歌曲唱起来十分吃力,直到2013年搬回台北,一个灵光乍现,经过转Key、主乐器由吉他改为钢琴、重新编曲制作,又找来保加利亚的管弦乐队演奏,注入童声合唱,这首歌才成了。

▲ 新专辑主打歌《家(III)》是罗大佑在2013年搬回台北才灵光乍现顺利完成。

这时的罗大佑已经变成了一位父亲。

罗大佑心里的家有三种面貌——年轻时父母给的家,成年后自己出去闯荡的家,这两种状态分别对应了《家I》、《家II》两首歌;而第三个家,是他现在的状态,妻女傍身,其乐融融。

▲ 妻女傍身,其乐融融是罗大佑在《家III》的状态。

正因有组建了自己的小家,罗大佑再次萌生了歌颂“家”的欲望,连专辑色调相比以往的沉重、严肃,都换上了明亮柔和的视觉色彩,山川、河流、田野之间,罗大佑凹着不同的造型,酷感依旧,却平添柔情。他与妻女的多张合照,也被收录进实体专辑内页。

▲ 在专辑的造型上,过往他引以为标志的墨镜比例降到很低,服装的整体色彩也以明亮的白色、蓝色为基调。

专辑《家III》里都唱了些什么?“亲近的人、熟悉的土地,你认识的环境;然后这个年纪,你活两次,觉得自己死过好多次了,好像可以再活过来了。不过最重要的原因我觉得是女儿啦。”罗大佑三句不离女儿。

为父之乐

“我强力赞成大家

在年纪差不多时生儿育女”

“你习惯别人称呼你’大佑哥’、’大佑叔’,还是别的什么称呼?”7月25日,新专辑台北记者会后,罗大佑听到着调君这样问到后,一脸苦笑:“大佑哥……’叔’就叫老了嘛,大叔的感觉更老哈哈,大佑哥多亲切,哥很好!”显然,罗大佑并不服老。

▲ 习惯别人称呼“大佑哥”的罗大佑并不服老。

女儿Gemma即将迎来5岁生日,这对父女年纪相差58岁。女儿不仅是罗大佑推出新专辑的原动力,还终结了他的浪子情怀,磨圆了罗大佑的棱角。

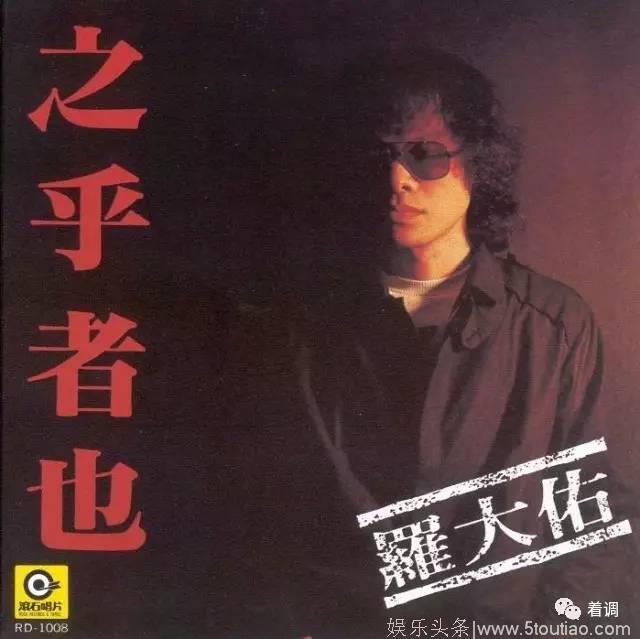

《家III》讲的是一种和谐的状态,“以前写这个东西会被骂的。”1984年,推出专辑《家》时,少了出道专辑《之乎者也》里的尖锐,而多了家园故土情怀,却被乐评人诟病不关心社会,罗大佑当年还因此郁闷而不自信。

如今再推一张《家III》,罗大佑不再担心:“骂我的话,就是骂我的状态嘛,那是你的问题不是我的问题。我就是个老爸,是个蛮有爱心的老爸。”

▲ 现在的罗大佑,有音乐职人的淡定和笃定,有家庭的温馨,有年长的洗炼温润,音乐里也透着一股平和之气。

许多旧时的艺术家习惯,也被迫要改变。接受着调专访时,罗大佑回忆起了上一段婚姻里自己恼人的特例独行——“记得我第一个婚姻的时候,我常常在睡觉的时候听音乐,到后来太太终于忍不住,起来’啪’地就……(罗大佑做出一连串抓狂的动作)。”

生活习惯因为女儿的降生,变得更彻底。

5年前从产房抱起女儿的那一刻起,罗大佑觉得该面对的终于到了。他特意把家搬回台北,给女儿更理想的成长环境。女儿不到5岁,他和妻子便培养女儿独立性,让女儿独住一个房间,只有星期六日才让女儿与他们同住。每当听到夜半哭喊,他和妻子都“腾”地惊醒,“我们就看谁第一个蹦起来。通常是妈妈啊哈哈,爸爸十次里面大概三次(起来)吧!”

罗大佑也遭遇着每一个父亲都躲不了的抓狂情形。女儿小的时候在沙发上爬来爬去,爬到柜子上,“咚”的一声栽到地上,满脸是血,差点撞到牙齿,罗大佑无比紧张,虽然曾经学医从医,但面对女儿依旧无措,“小朋友肚子痛,她也不知道要讲,可能是吃了什么才痛,她不知道怎么表达,所以你会紧张,因为你不知道问题在哪里。”

女儿出任何状况,罗大佑第一个想到的就是打急诊电话。他自嘲,过去虽然学医,如今功力大概仅停留在“药到命除”。

“四海为家,我们这种就是浪子,浪荡惯了。”——这句出自2011年《新京报》罗大佑专访的原话,转眼就反悔了。曾经生儿育女是无所谓的事情,如今罗大佑却强烈建议年纪适合的人们要及时享受天伦、积极造人。

▲ “浪子回家”,如今的罗大佑强烈建议年纪适合的人们要及时生儿育女。

“我强力赞成大家在年纪差不多的时候生儿育女。”女儿对罗大佑的改变是翻天覆地的,“以前就是不想要,但是生了下一代,会激发这一代,虽然你都是付出,但从这个付出里面你会感觉到快乐。”

罗大佑深刻体会到父母之爱的重要,以致他觉得,世上慷慨解囊不求回报的富豪,施善的动机大概都来自幼年时从父母那里得来的爱,“我现在高度怀疑做好事的人,不求回报的那种人,他们这种动机都应该是来自于自己父母给自己的那种爱或付出,他们在日后才觉得说我也愿意付出。”

罗大佑透露,太太会播放自己的《恋曲1980》给女儿听。如果女儿没有继承父业,从事音乐工作,罗大佑并不觉得可惜,他对女儿采取一种开放而自由的教育方式,连学钢琴这件事都不会亲自传授。

▲ 如果女儿没有继承父业,罗大佑也不觉得可惜。

倦鸟归时

“人一辈子只有两种状态,

一种是不在家,一种是在家”

第一张《家》推出时的1984年,罗大佑还没有离开父母给的家,还不知外面的世界是什么模样。那时起,罗大佑积极践行着“四海为家”的誓言,纽约、香港、北京、上海,搬家近20次,他曾解释,自己是在一种动的过程中,寻找归属感。

▲《家》的封面(右图)在京都拍摄,只有罗大佑踽踽独行的身影;《家III》(左图)在宜兰找到了类似的景,摄影师拍下罗大佑全家人行走的画面,而地点由京都回到宜兰,更有着落叶归根的强烈寓意。

他在颠沛动荡的生活里体验生活,汲取不同的文化,来催生创作。回顾过往,他选不出最喜爱的地方,因为逗留过的地方都是他成长中的养分,这些地方又都生活着罗大佑的朋友,这是他与这些地方的纽带。

如今这个归属感落在了台北,“台北经过蓝绿恶斗,斗了那么久,如今终于想起来要好好做这件事,自己做好自己的事情,生活最重要嘛,你管好自己的事情最重要,对不对?”

“台北不是我的家,我的家乡没有霓虹灯。”这句歌词成为多少异乡漂泊人的心声,如今倦鸟回归,罗大佑终究把这里当成了家,台北对罗大佑来说是故土,这里熟人满地——“我的父母葬在纽约,而我其他家人全部都在,我婆婆啦、我叔叔啦、三个姑姑啦,家里全部都还在。我们是客家人嘛,所以我们去扫墓的时候全都是一起去的。”

罗大佑觉得,并不是自己选择去哪里,而是女儿出生后,是女儿在牵引着他走向下一个目的地,“好像是女儿带我回台北的感觉。”是女儿让罗大佑有了家的感觉,是女儿迫使罗大佑选择回到台北,女儿的一举一动牵动着罗大佑的心,“你会牵着女儿这样走走走,后来才发现,好像是反过来,是她牵着你往哪里走一样。”

▲ 女儿让罗大佑有了家的感觉,牵动他回台北。是的,如今的他,三句不离女儿。

家在罗大佑心里是重要,“人一辈子只有两种状态,一种是不在家,一种是在家。你仔细想一想。不管是你从你父母的家出来以后,或是你现在在外面工作,或是哪里,你只有在家和不在家两种状态。我们曾经想逃离父母,(觉得)他们管太多了,到外面去闯之后才发现,原来自己要成立家,没那么简单。一直到终于定下来的时候,你发现,父母给你的那个家,它已经不在了,它可能已经瓦解了,或者是父母之一可能已经走了。家的定义很大,我们一路在成长,它一路在变。家的感觉跟社会一步步在变。”

甚至回想起最初创作的《童年》,罗大佑觉得这是因为受到父母的呵护、家的庇佑,才会写出开心的童年,“你不用去担心那些意外、温饱、碰到不好的事情,长大了才知道,这跟家是有关系的……家是人类最小的单位里面你可以找到最多的爱的一个地方。”

▲ 《童年》收录在《之乎者也》,罗大佑说回头看才觉得《童年》的创作与家的庇佑很有关系。

如今“台北就是我的家”,罗大佑体验到了一次关于爱和家的轮回。“四海为家”成了罗大佑的过去时,“我觉得是很难动了,女儿在这边,她马上就五岁了。”

罗大佑的改变突如其来。为了新专辑的宣传,罗大佑还破天荒玩起了Facebook和微博。“就觉得说跟年轻人、跟社会应该多沟通一点。”

▲ 罗大佑玩起微博,跟年轻人和社会沟通。

自认科技白痴,罗大佑并不爱追随科技上的潮流,但年轻人在讲什么、沟通什么,他也逐渐重视起来,“我们不可避免一定会用iPhone的嘛!可是我就是那么慢!”各种账号密码会记混,但罗大佑还是下定决心通过网络,跟年轻人拉近一些距离。

▲ 罗大佑还开通了知乎账号,签名是“哼唱歌曲的大伯”,还摆了一家三口在乡间散步的照片为背景图。

网络并不总是可爱,倘若遇到网络暴力,罗大佑该如何应对?“他们那个暴力,比起我们成长里的时代的暴力,差远了。”

逐曲聆听

12

01.《同学会》

2012年中国医药学院校庆请罗大佑回去表演,他见到很多学弟学妹,很多往事涌上心头,想起当初学医的岁月,那些同窗的同学。回来之后,他就尝试跟初中同学联系,开始联络,每半年碰一次面。

罗大佑的体会是,同学就像家人一样,是没得选择的。不像朋友,还可以挑,同学就是一群跟你同龄的人,在学校碰上了,命定在一起好几年。日子久了,会发现同学就像是一面镜子。他们是一群跟自己同年纪的人,十年、二十年、三十年,一起经历社会上相同的事件,在他们身上我们照见自己的成长历程,自己的模样,像是对自己的一种探险,如梦似真。

而同学之间珍贵的是,除了某些功课竞争,没什么利害关系。但那感情保存下来并不现实,是很舒服的一种感情。大家知道这年纪走过来了,每个人都不容易,有些同学已经走了,有些父母走了,虽然彼此很远,但有一种彼此了解的情份。是靠时间培养出来的另一种人生伴侣,跟夫妻不同。我们在世界越久,越难交到朋友,就越珍惜。

每次看到同学,就好像回到当初自己在学校第一天报到的感觉,所以罗大佑写下“你到同学会间,我到同学会间,回到同学报到的因缘”。写朋友的歌很多,写同学的很少,因为难写。写同学就好像在写自己。珍惜同学,就好像在珍惜自己一起成长的一个个体对象。

同学会是难写的题目,也很少人挑战,却是罗大佑一直很有兴趣的主题。1995年罗大佑曾为南方二重唱写过一首《离歌》,惆怅感怀的旋律,精准传达出在学校毕业时的情绪。而当时的当下离别,如今都在《同学会》歌中来到多年后再相会的心境。

《同学会》这首歌在专辑里有两个版本。先出现的是“兄弟姊妹版”,呈现刚见到同学的兴奋,跟回忆时代的复古,歌曲气氛是热闹的;而在沉淀多时之后,罗大佑又觉得需要一个内心的版本,呈现那种经过岁月的历练之后,彼此的成长与改变。这个版本后来定为专辑的主打版本。

12

02.《致观音山》

用地理看人生,一直是罗大佑音乐里,很重要的特色之一,最早从《鹿港小镇》,后来香港的《东方之珠》,其实包括《海上花》、《滚滚红尘》,如果我们仔细检视文字,一种俯视的角度,从空中往下看,看见一个新旧时代交错的小镇,看见海浪翻成的花朵,还有红尘中流传至今的故事。

致观音山,是生命经另一次转折之后,回到原点的罗大佑,再次审视自己长的地方,视觉角度上,有了另一种变化,是从渐渐远离的俯视,慢慢变成步步靠近后的仰望。

“观音静卧,淡水轻流”,1982年罗大佑《之乎者也》专辑中,他自己写的文案中的句子,辗转三十余年,又成了他新歌歌词中的句子,观音山的意象,犹如不同宗教与信仰中,都常出现的母性象征,用温暖的怀抱,眷顾着土地,眷顾着人民。

在《致观音山》的写词之初,罗大佑研究过很多关于瑠公圳的相关历史,他曾经多次跟工作伙伴提及,瑠公圳进入台北之后,其实是蜿蜒辗转的,一般河道九弯十八拐,是因为天然地形的影响,水往低处流造成的,但是瑠公圳是人造灌溉渠道,会在台北盆地曲折蜿蜒,有个重大的原因,是为了要灌溉更多的田地,是一种恩泽广被,雨露均沾的概念,这个流动感,有一种“遶境”的气氛,缓慢且温暖,符合《家III》的概念。

同样的“流动”,在写词的那段时间,罗大佑曾特地开车走64号道往返台北淡水,也曾搭船由淡水河口上溯至接近林口,这两路行程的共同点,都是绕着观音山辗转盘旋,也是一种“环绕”,就像之前说的,到哪都看得到观音山的感觉。

车的环绕,河的流动,除了“前进”之外,“绕行”的氛围更是重要,解读“绕”的感情有两个角度,一种是“到哪里都能看到她”,那可以是不舍、是眷恋、也可能是挥不去、逃不开,另一角度则是“到哪里都被她看到”,那可能是随时被呵护、被照顾,也可能是被限制、被监视,一样都是《家III》的概念。

12

03.《家(III)》

专辑同名歌曲《家(III)》是罗大佑2010年就写好的歌,写于香港跑马地的家中。但歌刚写好时,总觉得什么都不对,也不知道原因。直到2012年女儿出生之后,关于对家的想法又重新淘洗,心思慢慢定下来,2013年搬回台北,有一天突然发现要降KEY,从吉他为主改为钢琴,经过重新编曲、制作,才找到觉得这首歌最对的模样,大致抵定。

《家(III)》是暨1984年的《家(I)》、《家(II)》之后,睽违33年的续曲。延续同样主题,却有更深沉的领悟,及更细致的音乐。歌词带有散文的美感,也蕴含了多层人生体悟,家,从逃离的地方,回到最初的不变的地方。歌曲从一开始简单配器中的低吟,层层递增,到最后收尾澎湃如惊涛骇浪,有如人生的进程。《家(III)》和《家(I)》一样搭配了合唱团,不同的是这次以儿童合唱成为对唱双主轴,罗大佑厚实稳重的嗓音,搭配儿童清亮的高唱,交替演绎出“家”这样一主题的世代交替轮转更易、轮回登场滋长不灭的新生与希望。

12

04.《人生爱继续》

专辑中唯一的台语歌。这是罗大佑与身边同世代朋友互相勉励的一句话。好多人走了,罗曼菲(罗大佑好友,台湾知名舞蹈家)在2005年3月过世,给罗大佑很大的冲击,甚至曾经连续失眠11天,无法成眠。

▲ 罗大佑曾为好友罗曼菲创作《舞女》。

2011年罗大佑在南宁,一个睡不着的清晨,爬起来写了这首歌。他写信给武雄,希望歌词方向是:不论如何艰辛,不论如何变老,不论如何时代改变难以适应,不论老伴你是否像以前没有子女的时候一样关心我,人生还是得继续。

那几年罗大佑忙碌于巡回演出,在路程中特别感受到人生不息的律动。歌词内容描述着人们面对时代变换无常的悲喜,用生命的韧性化解生活中的不顺遂,给自己一个继续打拼的理由。

人生爱继续,人生要继续,人生必须继续,台语“爱”有两个意思,未知的人生,需要爱,才能继续,因为爱,才能继续。

12

05.《北西南风》

原先是电影《华丽上班族》的插曲,原声带的版本由儿童合唱团来演绎。而《家III》这张专辑在制作上的主轴之一也是合唱团的声音,因此罗大佑加入这首歌,呈现他与合唱团之间的连结。《北西南风》歌词讲的是经济不稳定的状态中,人们要有心理准备。就像《人生爱继续》,即使日子不好过,生活还是需要过下去。

跟儿童合唱团一起唱歌的功能之一,是可以让歌者本身不会太进到歌里面去。这张专辑在处理比较严肃的议题时,会借由一些方式让情绪不那么沉重,使议题淡化。例如:《人生爱继续》用比较直接的节奏来处理在困境中的努力、不放弃,《Do Re Mi》用淡化的方式处理爱情,《你准备要活两次》用比较funk的轻快节奏,讲已经死过两次的沉重心理。这些都是一种举重若轻,也呈现罗大佑现阶段的心境。

12

06.《握手》

是罗大佑给年轻人的歌,所以歌词中有“女孩、男孩”这些称谓。这首歌想提醒的是人与人之间的连结,面对面、握手接触的温度,这种实在的感受,在数字科技进步的影响之下,已经慢慢消失中。人际关系疏离,看似联络方便,但人们的焦虑感反而加重,歌曲用摇滚的基底、爆发式的唱法,传达出罗大佑对新时代改变的一种忧虑。他想告诉年轻人,去看看别人的眼神,里面所传递的讯息,去握他的手,感受他的心,会比花大部分时间上网要重要。

这首歌罗大佑在25岁的时候已有想法了,那时候就有了作为底的那段吉他的riff(乐句),一直觉得用得到,始终留在脑子里,直到“纵贯线”时才用出来。虽然“纵贯线”时已经有做过这首歌,但那个版本的间奏比较用力,一直不是罗大佑最想要的,他觉得歌曲在唱的部分已经非常用力,到中间应该要软下来,才能让意义深化。因此,这张专辑在编曲上进行了调整,做出他对这首歌最完美的想象。

12

07.《Do Re Mi》

这首歌原先是给郑秀文唱的粤语歌,2012年电影《高海拔之恋II》的主题曲,并曾获得第49届金马奖最佳原创电影歌曲奖。

制作这张专辑时,一来罗大佑对这首歌的编曲一直有一个属于自己的男生版本的想象,惦记着要去完成它;二来专辑中除了《童话爱情》比较抒情之外(但也是看起来像情歌,实际是给女儿的歌),没有一首情歌,觉得专辑需要这样的情绪,就制作一个罗大佑的版本的情歌。

罗大佑现在的情歌会是什么样的呢?他说,它是比较淡的,比较理性的。电影的版本需要戏剧化,但回到罗大佑的现状,以吉他为主的编曲,简单、利落,有恒久的hook,却没有太激情,歌词也体现淡淡的情绪。罗大佑用低音来呈现这首歌,将沧桑埋在淡化的激情中。这年纪唱情歌,无法太进去,就像写一首诗给以前想要在一起却没在一起的人,角色是淡定的。

12

08.《你准备要活两次》

这首歌原本是写给萧煌奇的,而因为它的意涵承接了《人生爱继续》的主轴,讲的是活着的力量,属于慢板,这两首歌像是阴性与阳性,都在讲同一个主题。罗大佑就拿回来自己再收录专辑,让概念完整。歌曲的创作源头始于罗大佑几年前在香港时想到的一句话:“你一定要有活两次的心理准备。”后来这句话就重复在歌曲中段的rap,变成一个hook。

人生里有好几次,罗大佑都觉得自己很像快死掉了,这辈子到目前为止好像已经不只活了两次。最明显的是2004年发行《美丽岛》专辑后不久,2005年黄沾、梁弘志等老友陆续离世,杨德昌也在那年得了大肠癌。他感觉离死亡很近。再往前推是1998年父亲过世时,家里有一些纠纷,和谐的人生景况被撕裂,那时他也感到惨不可言,有如死去。

更早就要回推到1985年被迫离开台湾的心境,那是感觉自己整个人好像不见了,要死掉要脱一层皮的感觉。当时他在唱歌的时候都没有力气,要花很大功夫才能出一点声音,可听到自己的声音是干干的,也不喜欢自己的声音,从内在到外在都很溃散。当年罗大佑的爸爸看他在写一些歌、唱一些歌时那种逼出灵魂的使力感,就告诉他哥哥说:这样子下去他活不过三十岁的。

12

09.《没有时间》

《没有时间》演绎的是罗大佑对现代社会的焦虑跟恐惧。他认为,当iPhone、iPad、计算机、网络等目前撑起全世界的IC产业正蓬勃兴盛,世界用过度快速的节奏在运转,就改变了一些宇宙的规律,毕竟整个宇宙最早的设计,并不是以这样的速度在进行的。

以前传送一个消息,要靠人力骑马传递,好几天才让对方得知。但现在几乎所有的讯息都可以同步,若某处发生恐怖攻击,地球上全人类的担心会在同时间长出来,这说起来不科学,但在罗大佑的想法中,这会改变地球的生态。全世界的东西都生产过量,人们想追求的东西都太类似,于是在另一方面产生枯竭,我们已经把时间滥用到没有东西是稀奇的。然而,慢慢想出来的东西,才是比较少人有的。

等待的心情是重要的。例如,若总是马上就可以见到心爱的人,就没有等三天才见到的感觉要来得强烈。开心与高潮需要过程酝酿,而那过程,可能才是长篇小说、伟大的舞蹈、伟大的艺术能够被产生出来的原因。

12

10.《童话爱情》

这首歌原来是电影《华丽上班族》里的插曲《交换爱情》,电影中陈奕迅跟汤唯有一段带有心机的感情,并不是那么纯粹,罗大佑觉得这反而使得歌必须要是纯洁的,才能打动观众,所以他写了一段纯粹关于爱情的旋律,由陈奕迅跟汤唯合唱。

后来在制作专辑时,罗大佑意识到这样的点子可以放在他跟女儿的关系上,那是一种最单纯的感情,也有人说女儿是父亲前世的情人,因而他决定重新填词,用自己的角度去看跟女儿的关系,就产生了这首《童话爱情》。“哪天,成长的你,和年迈的我,将这么回到现在这良辰美景。”歌词充满父亲的爱,和一生的牵绊,是专辑中最贴近内心的歌曲。

这首歌在录音时唱了非常多次,一唱再唱,也许是身为人父心情的复杂,罗大佑总觉得找不到最对的方式诠释。直到制作人以为片子要做不完了,才终于录好。

助理:华儿