上周推送的【金史聊斋】中,我们请到了三位对沪、港、台三地金融史颇有研究的专家学者齐聚,为大家讲述1949年以前沪港、沪台之间的金融互动、贸易往来的历史与渊源。并着重关注了三地之间自开埠以来在贸易方面的交往。

口岸贸易的繁盛,刺激了商业的兴旺,而口岸贸易与金融业之间也是互为促进的双向关系,十分引人注目。特别是上海与香港、台湾等口岸埠际贸易的开展,有赖于金融业在资金融通方面提供的便利。

本期【金史聊斋】我们将继续请三位专家从三地是如何形成合作共赢的状态以及怎样使用金融这个工具,令相互之间尽可能发挥各自优势,打造具有自身特点的城市竞争力展开更为详细的讨论。

听了三位老师的介绍,让我们对当时的金融与贸易背景有了较为详细的了解。我们都知道,贸易往来势必会有大笔资金进出,那既然当时沪、港、台三地对外贸易发展如此迅速,所涉及的金融业务分别有哪些呢?

旧上海钱庄

戴鞍钢:鸦片战争前,钱庄、票号是民间经营货币信用业务的主要金融机构。钱庄的信用手段,在通商口岸用的是庄票,在通商口岸与内地之间用的是汇票。钱庄所签发的庄票,可以代替现金在市面流通并负有全责,到期照付。上海各商号在交易中大多使用远期庄票,在开埠初期常以10—20天为限,进入19世纪60年代后普遍缩短为5—10天。所有在上海出售的进口商品的货款都是用钱庄票据支付的,这种方式既使钱庄可以在票据流通期间使用这笔钱,又使进口商品的买主能够与内地一些地方或开放口岸做汇兑买卖的钱庄完成其筹措资金的安排。庄票这种信用手段,大大加速了资金周转,广受各方青睐。

庄票之外,另有汇票。伴随着大量中转贸易的,是金融机构的中介和资金融通。上海在长江流域金融市场趋于主导地位,钱庄汇票的功能便是一个缩影。1870年英国领事称,在镇江支付进口洋货的主要办法是开出上海钱庄付款的汇票。1873年,上海共有汇划钱庄123家,其中设在北市即租界的有73家,超过半数。上海开埠后不久,着眼于前景良好的口岸贸易,一些外资银行相继设立。其初期业务全是围绕着进出口贸易进行,主要是经营外商在贸易往来中的汇兑业务并不着意招揽存款,也不经营票据贴现和抵押放款,重点首先是不断增长的中外贸易所提出的金融需求。

卓遵宏:讲到汇兑业务,上海与台湾之间金融往来也是更多地是体现在货币的汇兑交换方面。沪台间密集的商贸,至其后内战爆发,国民政府节节败退,上海具先见之明的企业界开始向台北投资,如远东、嘉兴、太平洋电缆、裕隆、中国人造纤维等大公司群聚在台北投资,形成与台籍商人分庭抗礼的沪帮,而沪、台两地货币不同,不论商贸或交互投资,都要使用汇兑交换,即发生相对价值的问题。

那当时沪港、沪台间的汇率是如何来设定呢?

清末民初,台湾港口贸易往来频繁

卓遵宏:当时,台币维持独立发行,暂定台币与法币的汇率为1:30。虽此项汇率仅属临时性质,一般商业并不适用,但这一临时性的汇率,后终成为正式兑换率。然而,由于当时大陆与台湾的经济均在巨变中,所以倘若用固定汇率来兑换,无法达成实际上合理的价值。1947年5月,台湾省开始拥有汇率调整权,台湾银行自1948年1月13日起可视各地经济情况,以上海与台北之物价作标准进行换算,每日斟酌市场行情而逐日调整挂牌,同时放宽汇兑管制。其后,法币和台币的汇率时有机动调整,以适应不同的时局变化。

皇后大道中银号林立

郑会欣:香港汇往上海(又称申汇或申电)有两个不同的汇率,一个是官订市价,由央行外汇平衡基金委员会每天挂牌, 变动不大; 另一个就是黑市,与官价差距很大,因此谁都不愿意去找国家银行换汇,而在黑市上进行,当然这在内地是属于违法的。当时上海曾设立众多秘密的商业电台,使用密码,专门从事沪港之间的金融交易。申汇(电)的买家主要是侨汇局和南北行,前者代表侨胞汇款,后者则因在内地购货需要现金周转;而卖家主要是那些对局势不乐观、急于将资金运出的豪门大亨。

戴鞍钢:的确,众多南洋华侨对国内各种农副土特产的需求量很大,而南洋特色的商品如海产品、檀香、食糖、燕窝等在国内也很销路,当时南洋和上海之间的直接班轮很少,大部分经由香港转口。交易方式上多先由南洋侨商委托寄售,上海南洋行在国内结付。

时局的动荡对金融所产生的影响之大,超乎人们的预料。当时政府对此有没有什么应对措施呢?

卓遵宏:1945年10月下旬,财政部颁发《台湾省当地银行钞票及金融机关处理办法》,随后中央银行在上海赶印26亿台湾流通券,供赴台军政机关使用和收购日本旧台湾银行钞票,并准备赴台设立分行。当时台湾地区尚无自行印钞的机器与技术,故旧台币虽由台湾银行发行,但在技术层面则是由中央印钞厂的上海厂承印,再运交于台湾银行。面对通货缺乏,台湾不断电催台湾银行上海分行加紧流程尽速押运旧台币抵台。从此点可以看出,在政策上,中央授予台湾地区独立的币制,但在印钞技术层面,甚至是运输作业皆不能完全掌握。

其实,最初独立发行台币的原因之一,就是用来阻隔大陆可能发生的物价上涨,当大陆物价膨胀率高于台湾地区时,台币需对法币升值;反之则需贬值,假若汇率能按市场时机调整,法币所造成的物价膨胀就可以利用台币加以阻隔于外。

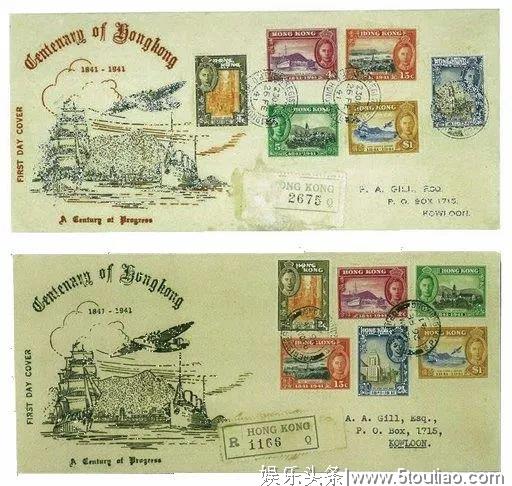

香港开埠百年纪念邮票

郑会欣:对香港的影响我还是以侨胞汇款为例。战前侨汇局办理华侨汇负反馈的业务主要在香港,太平洋战争爆发后停止,战后又开始恢复,仍由香港通讯处办理。1946年5月迁移到上海管理。然而内战爆发后,国内财政经济危机日益严重,导致大量侨汇不循正常渠道汇入国内,而且造成走私猖獗,物价上涨。1947年黄金风潮爆发,黄金禁止买卖,上海市面上虽然没有公开交易,但黄金外流现象日益严重,主要流向就是香港。当时香港金价为840万元,远超过上海的官价400余万元及黑市600余万元,因为大批黄金通过各种正当的和非正当的方式运往香港,甚至包括军方利用飞机空运。黄金风潮爆发后,政府对外汇实施管制并禁止出售黄金,内地游资更是大量流入香港,内地资本在香港成立的金融机构亦日益增多,香港随后公布《银行条例》,对各种来港的银行的银号予以监管。而到了1948年8月的币制改革,政府收兑民众手中的黄金外汇,当时很多游资通过各种途径流向香港,而每一次港币汇率的波动,都会影响到上海的涨落。

卓遵宏:1947年上海的黄金风潮,间接也引爆了台湾的228事件。虽然台湾于1948年1月起改机动汇率,可适时调整,但终究缓不济急,只能苦于防堵。1948年,大陆实施金圆券改革,希望能稳定物价。由于政策性的限定物价,加上国民政府局势的衰败,上海物价更激烈波动,致使金圆券贬势甚为凶猛。法币与金圆券的恶性膨胀,对于以法币与金圆券做连结的旧台币产生严重的影响,大陆经济的不稳定影响到了台湾经济,这亦是一种沪台金融的互动。

展望:以合作为导向由此看来,自上海对外开埠后,上海的经济影响力越来越大,无论是对台湾或是对香港都是如此。那我们是不是可以理解为,贸易与金融是区域间经济关联的重要渠道,两者间是一种相辅相成、相互促进的关系?经贸的往来对推动沪、港、台三地间的合作关系也起到的促进的作用?

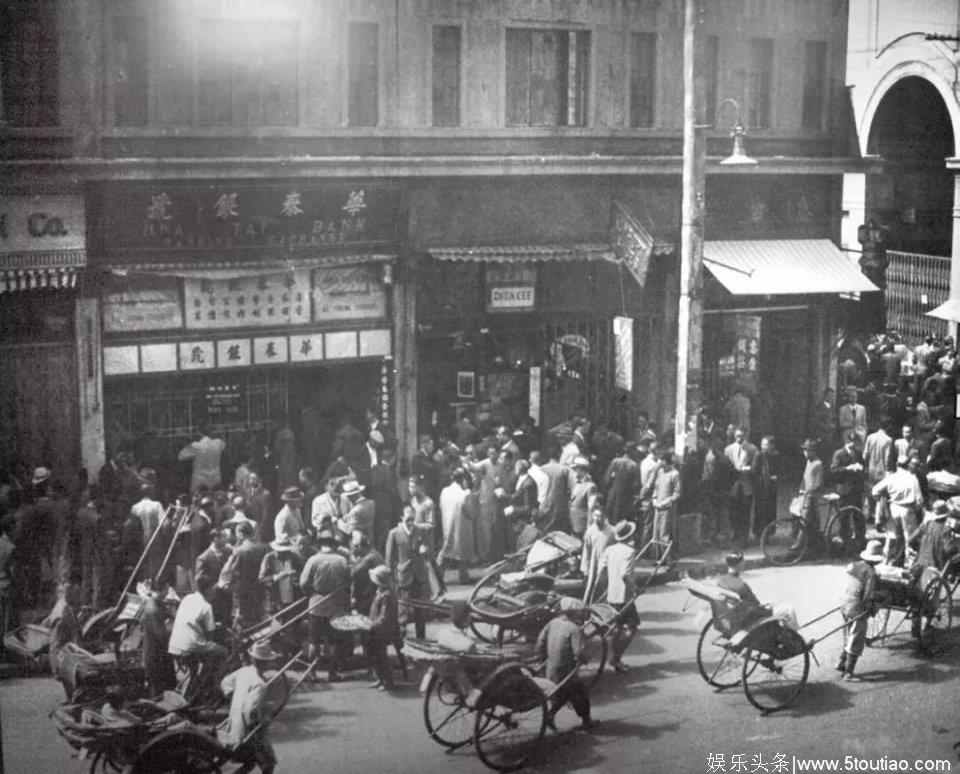

八年抗战后上海钱庄银号门庭若市

戴鞍钢:上海开埠后繁盛的内外贸易所提出的大量的资金融通需求,促使上海的金融业蓬勃发展,并较快地形成外资银行和中国钱庄、票号互为援手、鼎足而立的基本格局,“洋商之事,外国银行任之;本埠之事,钱庄任之;埠与埠间之事,票号任之。”19世纪80年代,上海已成为占据全国对外贸易“货物成交”和“款项调拨”总量80%的贸易金融中心。口岸贸易与金融业之间互为促进的双向关系,在开埠后的上海得到了生动有力的展现。

郑会欣:除了贸易的往来,沪港间的金融互动还可以从银行的设立来体现。其实,新中国成立之后,沪港两地金融间的交流是处于一个长期中断的局面,国家严格管制外汇,银行也全部收归国有。但作为香港四大中资集团的中国银行却发挥了重要的作用,中银集团旗下所谓的十三家银行(有些被接管重组,如中国、交通;有些在内地被公私合营,但在香港保留原名称,如大陆、金城、盐业等),虽然现实状况与历史上的这些银行并无关联,但却延用其名,想必是要利用这些银行在民国时期的声誉和影响。

改革开放后,沪港两地金融间的交流与互动走向活跃,内地有更多的银行在香港成立分行,香港的众多银行也同样来到内地,特别是上海开设分行。

卓遵宏:抗战胜利后的4、5年间是两岸关系史上的关键之年,然而因许多复杂微妙的因素,无论政治、军事、经济、金融、货币等都显现得扑朔迷离。而到了近现代的上海与台北,在天时地利与人和下,成就两岸最大的货币金融中心,又在海空发达的现代,两地的公私往来交流势不可免。

【金史聊斋】百年故纸,藏着怎样的金融秘史——“申档”专家邢建榕对话“盛档”学者王宏