“良辰美景啊,有趣即正义。”几年前,日本作家森见登美彦在其科幻小说《有顶天家族》中,喊出了这句感叹。

如今,“有趣即正义”已成现实。无论是一分钟的短视频、页漫、条漫,还是交互的深度融合,互联网娱乐的内容和形式正在被涌入虚拟空间的无数个消费者丰富和改变。

6月16日,《公地》文丛编委会联合南方科技大学科学与人类想象力研究中心、腾讯社会研究中心举办了“重新定义文化:二次元与娱乐互联网”学术研讨会,来自网络文化、游戏、科幻等不同领域专家的讨论,展示了参与式文化在“后人类”文娱生活中所占的重要地位。腾云将系列呈现这次讨论会的精彩内容。

世界正在被“后人类”颠覆,新一代人正站在没有人类中心主义的起点上。

第一批“00后”已经成年,身为数字原住民的“后人类”们逐渐掌握网络文化的主流话语权,一批批亚文化元素正在走向主流。

无论是文学、影像,还是音乐、游戏,几乎任何一种文化内容产品都在被互联网颠覆。在去中心化的背景下,技术赋能让内容产品的消费者在消费之余,获得了参与二次创作、基于兴趣聚集,甚至逆向影响内容产品生产者的能力。

无论是粉丝对经典作品的同人改编,用户在K歌平台上用翻唱作品打榜,还是短视频平台上的UGC视频……互联网娱乐的内容和形式正在被涌入虚拟空间的无数个消费者丰富和改变。明天,属于“后人类”的娱乐内容和形式会是什么?

6月16日,《公地》文丛编委会联合南方科技大学科学与人类想象力研究中心、腾讯社会研究中心举办“重新定义文化:二次元与娱乐互联网”学术研讨会。会议由北京大学新闻与传播学院教授胡泳组织,南方科技大学教授吴岩、中国信息经济学会信息社会研究所所长王俊秀主持。

▲“重新定义文化:二次元与娱乐互联网”学术研讨会嘉宾

南方科技大学讲席教授、人文中心主任陈跃红致欢迎辞时说,人文研究应该走出孤岛,应该拥抱这个时代的科技、数据、人文,走进科技,走进互联网,走进技术空间,与科学家们交流想象力。这也是南方科技大学人文科学中心的学术目标。

腾讯社会研究中心总监王晓冰表示,腾讯社会研究中心希望作为一个桥梁,连接外部研究者,探讨和推动有意思的想法和课题,并且结合互联网产品,为未来提供更多可能性。

1、二次元文化:破壁而出

在这场讨论“二次元”“参与式文化”“后人类的娱乐互联网”等新锐主题的学术研讨会上,北京大学中文系副教授邵燕君展示了她和几位青年学者历时八年的心血之作——《破壁书》,这是一本网络时代亚文化的精选“词典”,两百多个来自网络空间的词条被收录其中。

▲二次元关键词——《破壁书》,来自邵燕君演讲PPT

很多来源于二次元的词汇,例如“梗”“吐槽”“脑补”等已经被日常语言体系大量采用,甚至在大部分使用场景下,使用者并不知道其来源于二次元文化。这些词汇带有极强的“破壁”和“生长”能力,已经从网络空间的小圈子,打入了其他部落,甚至主流文化,并且积累起相当的文化含量。

“对于二次元文化的了解,不仅仅是把词引过来,在学术论文中做注,而是应该有一部正经的辞典,让我们进入到那个话语体系。”邵燕君说,几位受过学术训练,同时也是二次元“原住民”的年轻学者贡献了书中最有生命力的部分。

该书付梓后,让作者们感到意外的是,学术界最活跃的反响并非来自现代文学领域,而是研究古典文学和语言学的学者;更有北京文联的“两学一做”党建学习班集体购书,用来作为学习材料。

《破壁书》作者之一高寒凝则现身说法,展示了偶像粉丝文化在“后人类”时代的嬗变。在博士论文中,她提出了“虚拟性性征”(Virtual sexuality)的概念,认为当个体化身为虚拟化身之后,“后人类”正在经历“罗曼蒂克2.0时代”,可以在网络环境中和另一个虚拟化身产生“恋爱”。

▲游戏《QQ炫舞》里明星陈伟霆的虚拟化身和高寒凝的虚拟化身

她指出,网络时代的偶像粉丝文化,就是罗曼蒂克2.0的典型表现。偶像作为一个独立职业的诞生,是对粉丝“准社会关系”(Para-social relationship)想象的去病理化。一个人认为自己和偶像之间建立了亲密关系,是偶像工业的话语体系所认为合理,甚至是所鼓励的现象。

在大数据时代,粉丝会以网络空间的虚拟化身(例如社交网络上的账号)参与偶像工业的生产机制,而偶像也已经被虚拟化和数据库化。偶像是以本人为原型创造出来的,某种可被放置于亲密关系想象中的形象,经纪公司也会特意提取其某些属性和特点,转化为“萌元素”,并加以整合,形成某种漫画式的,纯粹、夸张而又引人瞩目的所谓“人设”。

高寒凝在她的博士论文致谢中,特别感谢了游戏《QQ炫舞》和陈伟霆。这个游戏中虚拟化的陈伟霆,伴随她度过了论文撰写时的辛苦时光,这也算是“后人类”学者的“破壁”宣言吧。

2、参与式文化:颠覆传统内容工业

▲初音未来,日本VOCALOID虚拟歌手

二次元、粉丝文化不再仅仅是小众趣味,且已经渗透至各大内容平台。腾讯“全民K歌”负责人计鸣钟也注意到了这一点,他指出,目前全民平台上最受欢迎的几位用户几乎都与二次元文化有关系,特征和行为非常一致。

然而在分享现场,腾讯“全民K歌”负责人计鸣钟举出的点唱率最高的“五大金曲”,并没有获得大部分与会者的共鸣。作为中国在线K歌行业第一名,中国在线音乐产业第三名,“全民K歌”月度活跃用户达1.8亿,以UGC为核心的音乐社交平台,展现出一幅传统音乐工业所不可能触达的全民音乐兴趣图景。

▲腾讯“全民K歌”负责人计鸣钟

计鸣钟表示,“全民K歌”平台上所有的内容都是基于已有的伴奏内容的翻唱作品。与中心化的传统分发模式不同,“全民K歌”的分发模式一方面依靠用户的强社交关系链,另一方面用社区内构建的兴趣关系链进行分发,平台方很少干预内容的传播和分发。

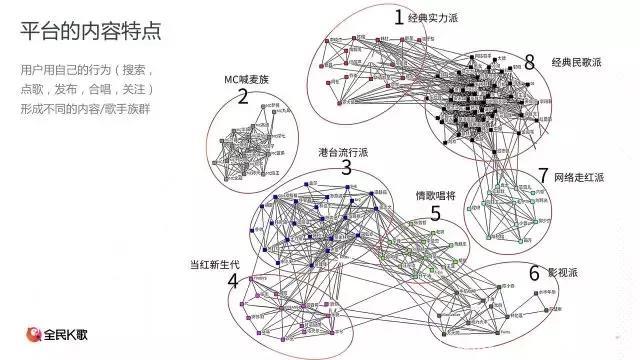

即使没有干预,也可以观察到,用户的兴趣行为开始出现聚类,内容开始产生分化。计鸣钟说,根据海量用户的喜好行为,可以把用户根据兴趣聚类,例如,“经典实力派”“港台流行派”“当红新生代”,等等;一些圈层出现交集,例如,爱唱张信哲的人同时可能也爱TFboys,但也有一些派别与其他圈层交集较少,例如风格独特的“网络喊麦派”。

▲“全民K歌”用户兴趣圈层

计鸣钟分析,用户的分化,意味着多元化的音乐内容开始发出声音。上世纪八九十年代全民听港台音乐的时期,大部分流量根据主流语境做分配,在唱片工业体系下,延续自上而下推荐的模式。但进入到自分发时代,用户通过自己的选择,看到了很多原先主流音乐圈没有接触过的内容。

由于创作者与消费者的壁垒被打破了,内容输送模式自下而上,所有人都可以变成创作者,很多曾经不被主流审美接受的内容也会有受众。

计鸣钟认为,创作者与消费者的壁垒被打破之后,平台随即面临劣质内容多、好内容难发掘等问题,但从整体趋势来看,UGC平台让渐渐固化的阶层流动产生了一种可能性,也极大地调动了用户创造内容的积极性。

首都师范大学文学院讲师林品既是二次元文化的研究者,也是深度参与者。他在现场用近期大热的漫威系列电影《复仇者联盟3》,揭示了粉丝、同人文化对内容工业的影响。

▲电影《复仇者联盟3:无限战争》

林品指出,在参与式文化的大众文化新样态中,大众不再只是单向度信息传授关系中的被动接收者和消费者。它已经变成了生产者(Producer)和消费者(Consumer)的合体,即“产消者”(Prosumer)。他们消费的不仅仅是一个文本,而是一条IP产品线,围绕IP和文化品牌展开的一条跨媒介的多种媒介载体的产品、链条。

例如,为《复联3》做铺垫的,除了前18部漫威系列电影,还有大量粉丝创作的同人文本,而这些内容已经被影片制作方所利用,编导方通过数据挖掘、分析、市场和网络舆情调研得出的结论,在2小时的电影中精准设置剧情,以获得忠实观众的最大共鸣。

如果说同人文化尚属小众,2017年以来,短视频的大规模爆发则是互联网文化研究不可忽视的现象。日前,短视频APP抖音宣布其日活跃用户达到1.5亿,这个同样以用户内容为主的短视频平台的爆发式增长更是成了业界、学界共同关心的案例。

北京大学新闻与传播学院博士生陈秋心基于焦点小组访谈的结果,试图解释大家为什么“停不下来”。

她认为,与文字这类需要调动抽象思维理解的冷媒介相比,视频更生动、易于理解。而短视频的时长限制让普通用户更有自信拍摄、上传。对于观众而言,十几秒内就能等到一个兴奋点,在短短的时间内完成从好奇、兴奋再到情绪达到高潮,循环非常快。

为什么一玩就放不下?陈秋心认为,抖音的产品设计和产品运营的思路经过非常缜密的思考,产品架构设计和运营思维是“粘住用户”的关键。在内容方面,抖音也进行了相对精准的差异化竞争,选择年轻、漂亮的用户作为达人,攻占年轻人领地。分发方面,使用机器算法和人工引导的方式,推送“美好”的内容。

然而,陈秋心也指出,从抖音做的这一系列控制和技术上的分配、组合上看,抖音上的大部分内容,并不能实现其品牌愿景中所称的“记录”,更多是“表演”,精确的兴奋点只能靠表演才能实现。而这样一个充满“美好”、“有趣”的表演的美丽新世界会怎样改造、引导、塑造用户,都有待研究。

3、从游戏到游戏化生活:“后人类”的乌托邦幻想

▲电影《头号玩家》

清华大学历史系博士生、中华电子游戏研究协会副会长刘梦霏分析了中文语境中对于“游戏”的文化偏见。她发现,在对于游戏的批判中,人们通常对于游戏玩家的刻板印象是“玩物丧志”或者“没有文化”,这或许与历史上对于“游戏”二字的文化偏见相关。

在英语中,游戏(Game)是一个中性词语,含义包括游戏、狩猎、赌博,还包括经济学上的博弈论、竞争等,这些活动也都与“游戏”的本意相关。

作为历史学研究者,她分析了中国各个时期历史典籍中对于游戏的描述,发现史书中描述游戏的词包括玩、嬉、耍等,而这些字从造型上来说,都带有贬义。虽然古代不乏有赞美斗鸡、蹴鞠等游戏的诗文,但整体的文化观念中对于游戏的看法仍然是不务正业的行为。刘梦霏分析,这或许与农业社会中劳动时间紧张,以及儒学中对集体主义的强调相关。

事实上,在中国古代传统文化中,游戏也是社会文化中的重要组成部分。中国传统文化中的“六艺”,即诗、书、礼、乐、棋、射,每一个在本质上都带有游戏性。而随着移动网络深入生活,许多日常行为也正在游戏化,例如微信运动、支付宝种树等将游戏要素运用在锻炼、读书等活动上,通过游戏化的设计改变我们的生活。

▲游戏《魔兽世界》

电子游戏是工业社会的产物,刘梦霏认为,今天人们在玩电子游戏时实际上是在追求对乌托邦的渴望。例如,《魔兽世界》其实就是在实现人们对于狩猎采集时代的浪漫幻想,幻想生活在一个小社群,意义可见,与自然关系和谐亲密的世界中。

可以说游戏创造意义,形塑现实。例如,英国贵族曾经为了猎狐设立了国家公园和江边景观,而如今,电子游戏也正在改变着我们的虚拟空间。

刘梦霏举例,她曾在清华的历史课堂上让学生用游戏《大航海》来学习欧洲历史,也曾让孩子在现实和游戏结合中了解中国古迹,这些都是游戏本身是能够产生积极社会影响的例子。

4、从鲁迅到《三体》,中国科幻的漫漫破壁路

能够带给受众梦境一般体验的,除了直接刺激感官的游戏,还有“高门槛”的科幻文学。作为中国科幻界最资深的研究者之一,南方科技大学教授、科学与人类想象力研究中心主任吴岩见证了当代中国科幻文学几十年中的起落。

▲南方科技大学教授吴岩

在研讨中,他梳理了中国科幻文学的发展脉络。科幻在中国始于晚清时期,梁启超翻译贝拉米的《回头看》,鲁迅翻译凡尔纳的《月界旅行》,开始介绍国外的优秀作品。到民国期间,科幻分成两个体系,一个是科普杂志里,但文体很难界定;还有一部分在“鸳鸯蝴蝶”的爱情故事里。

建国以后,1950年左右开始有“科学小说”,即后来的科幻小说出版,但写作领域一度转向了儿童文学,以中短篇小说为主。文革过后,以叶永烈的作品为代表,科幻文学经历过一段时间的繁荣,却在上世纪80年代,因为“精神污染”的批评而遭遇断崖式下滑。上世纪90年代之后,随着市场经济的发展,《科幻世界》开始流行,王晋康、星河、何夕、刘慈欣等一批作者开始发表作品,让中国的科幻文学再次复兴,进入新一个时代。

▲ 科幻小说《三体》

吴岩介绍,目前发展科幻文学已经进入到中国科协的五年行动计划,支持力度很大。然而,科幻文学本身却在世界范围内呈衰弱趋势。他提出,在真实世界中,有些领域的科技发展已经远超科幻作者的理解,并且面对更具感官刺激的新媒介的冲击,科幻文学是否还能满足大众的文化需求,是需要科幻界思考的问题。

青年科幻作家陈楸帆则用“超现实”(Hyperreality)来形容当下社会,进一步回答了吴岩老师对未来中国科幻走向提出的问题。

对于新科技的冲击,陈楸帆指出,目前,许多科幻文学作品并没有跟上,落后于当代技术。如何让读者在了解现实技术的飞跃之后,在逻辑自洽的前提下,产生对科技的惊异感,在当下很难做到。今天的技术与数学、算法密切相关,更加抽象,很难像经典科学一样可以被具像化或者通过隐喻、转喻令读者领略它的美妙之处。

媒体变革则是科幻所面临的另一大冲击,层出不穷的媒介形态在改变受众吸收、理解信息的习惯,争夺着非常有限的注意力资源。而科幻文学在文学中门槛最高,需要调动参与者最大限度感官和想象力。

▲电视剧《西部世界》

他认为,科幻的发展一方面要成为连接技术和人性的“符号系统”,另一方面,文学创作者需要放下自我,真正理解并融入这种不同的媒介形态。无论是一分钟的抖音或者微视,90-120分钟的电影或者几十个小时的剧集,页漫、条漫,还是交互的深度融合,都在改变讲述故事的方式。

短短一天的研讨紧凑而充实,北京大学新闻与传播学院教授胡泳在结束时总结道,如果多年后再回顾今天这个时代,无论是网文、游戏、短视频还是“全民K歌”,都将是这个时代关键的文化元素。

▲北京大学新闻与传播学院教授胡泳

他认为,今天发生的这一切,是两百年来启蒙运动以后的必然结果。所有话语结构背后都是权利,而后现代主义让普通人认识到这个权利,“有趣即正义”是新一代人的选择。

在代际悖论中,每一代人都认为我们跟上一代完全不一样,但都希望下一代跟自己完全一样。胡泳认为,新一代人正站在一个新的没有人类中心主义的起点上,世界正在被“后人类”颠覆,新的一代人同样充满希望。