1

是人还是高污染辐射体

《切尔诺贝利》剧中的很多人物,都有真实原型。

比如,那位牺牲的消防员的妻子,在现实中名叫柳德米拉。

爆炸发生后,她的丈夫瓦西里奉命奔赴现场,没人提醒他们究竟发生了什么,大家以为只是普通的火情。

再次见到丈夫时,他已经被送到了莫斯科的医院,而且眼睛很快就要看不见了,全身长满了水疱,一转头枕头上便留下一团团头发。

在丈夫生命的最后几天,柳德米拉抬起他的手臂,骨头松松垮垮,晃晃荡荡,他的内脏已经变成碎块,从嘴里涌出来.....

没有一个护士愿意走近或触摸瓦西里,照顾的活儿给了柳德米拉,但他们会来拍照,说是为了科学。

周围的人都劝柳德米拉离开:“别忘了,您的面前已经不是丈夫,不是爱人,而是高污染辐射体。”

瓦西里这样因核辐射致死的消防员,被葬在焊死的锌制棺椁里,水泥板下面。他们已经不属于家庭,属于国家。

瓦西里去世不久,柳德米拉生了一个女孩,但因为肝硬化和先天性疾病,这个孩子只在这个世界存活了4个小时。

多年以后,在向阿列克谢耶维奇讲述时,柳德米拉依然控制不住自己的情绪:

“我杀了她……我……她……救了我……我闺女救了我,她将所有辐射都吸收了,替我承受了。她还是那么弱小,是个小不点儿。(喘不上气来)她保全了我。”

很多人无法理解,柳德米拉为什么要隐瞒怀孕,守在丈夫身边,也太感情用事了。但在这段口述的最后,她说:

“人们不想倾听死亡,不想倾听恐怖……但是我给您讲述了爱情……我是怎么爱的……”

是谁把父亲和孩子变成了辐射体,或许是这场灾难,或许是人。

爆炸使所有的切尔诺贝利人变成了“瘟疫”,无论他们到哪,人们唯恐避之不及。

卡佳在核电站附近的普里皮亚季出生和长大。爆炸后,他们一家人花三倍的钱买到了去明斯克的车票。

在火车上,乘务员给所有人端茶,却对他们说:“拿你们自己的的缸子或杯子来。”

邻座的人知道他们来自切尔诺贝利,都离开了包厢,也不让孩子们过来。

娜杰日达一家乘大客车到了一个村庄,有好心人愿意收留他们,但旁边的人却跳出来阻止说:“你疯了!他们都被污染了。”

她儿子去上学,第一天就哭着跑回了家,班里的同学都怕他,说和他坐在一起会死,给他起了诸如“亮晶晶”、“切尔诺贝利刺猬”之类的外号。

她的女儿参加夏令营,没有孩子敢接触她,他们说:“切尔诺贝利萤火虫。她在黑暗中会发光。”晚上,女儿会被这些孩子叫出来,看她的头上有没有光环。

没有姑娘愿意嫁给从切尔诺贝利回来的军人、飞行员和清理工,尽管他们都是二十出头的小伙子,是英雄。

人们总以为,离开了这里,就能开始新的生活,但切尔诺贝利人却始终活在人们异样的眼光中,被隔离在社会的边缘。

2

幻灭的英雄主义梦想

爆炸发生后,切尔诺贝利上空的飞机比电视剧里要多得多,重型直升机、米格-24、军用直升机、歼击机......太多的年轻飞行员在反应堆旁吸收辐射。

很多人是自愿去的,为了男子汉的荣誉。

从上空俯视,废墟上是密密麻麻的人,机器人已经坏了,只有穿着橡胶外套带着胶皮手套的士兵还在那里挖呀,掏呀。

在周边的农村,列兵们穿着战时的军服、农妇和老人不明白他们为什么要射杀森林里的动物和他们的牲畜,还要埋掉蔬菜和庄稼、倒光牛奶和酒,摧毁农田甚至推倒房屋。

这些军人带着英雄情结前往这里,电视报纸和广播在报道他们的英雄事迹,但当他们回来时,想法却变了。

死亡在他们离开切尔诺贝利之后才慢慢开始,一些人病了,还有一些人自杀了。

一个战士退伍后变成了二级伤残,他才二十二岁,被分配到工厂工作,车间主任不批病假,没过多久就让他下岗了。

他去找厂长理论:“你们没有权利这样做,我去过切尔诺贝利,我救了你们,保护了你们!”

厂长只甩下一句:“我们又没派你去那里。”

还有一个在阿富汗打过仗的士兵,一直留着一张关于核电站控制总工程师列昂尼德·托普图诺夫的报道剪报。

事故发生时,列昂尼德按下了紧急保护的红色按钮,但没想到,系统失效了,随后反应堆发生了爆炸。他死的时候,只有背上没有辐射点。

列昂尼德只是个操作者,但当他父亲在铅封的坟墓边哭泣时,人们却走过去大喊:“是你的混蛋儿子引爆了电站!”

这个保留剪报的士兵说,他宁愿死在阿富汗,那样至少死得明白。

有个猎人也加入了扑杀动物的行动,他还清楚地记得,那时活下来的狗已经把窝安在了废弃的楼房里,一走进去狗就会向他扑过来。因为它们已经不再相信人类了。

小狗仔们舔着爪子想靠过来和他亲近,但他只能用枪顶着它们的脑门。

这么多年,儿子一直以为他去保家卫国了,就像电视里演的一样在战斗。他也不敢和孩子说他到过哪儿,做了什么。

英雄主义的梦想已经幻灭,每一个“英雄事迹”的背后都是死亡和痛苦。

正如他们所说:

“不要写苏联英雄主义所创造的那些奇迹。奇迹的确存在——而且它们也全都是真正的奇迹。不过,人们首先看到的往往都是无能和疏忽,在那之后,才会关注到奇迹的存在:堵枪眼,飞身扑向机关枪。但是,那些命令原本永远都不应该发出,这样的需求本就不应该存在。”

3

永恒的诅咒

对于切尔诺贝利人来说,过去的永远无法过去。

核辐射的阴影如同诅咒一般跟着他们和他们的孩子,离开家园只是悲剧的开端而已。

比如,对于切尔诺贝利的年轻姑娘们,恋爱结婚生子成了“奢望”和“罪孽”。

卡佳说:“我想恋爱,但我害怕……我害怕爱......”

她曾交过一个男朋友,已经到了谈婚论嫁的程度,提交了结婚申请,但男友妈妈得知她来自切尔诺贝利移民家庭后,他们的婚事被否决了。

面对卡佳的恳求,那位妈妈说:“亲爱的,对有些人来说生孩子也是罪孽。”

现实就是这样。仅1993年,白俄罗斯就有20万妇女流产。

一位当了三十多年助产士的女士说,已经很长时间没有看到快乐的孕妇,也很久没见过幸福的妈妈了。

孩子刚出生,母亲刚缓过劲儿,就急着去摸孩子的头、身体、四肢、手指,一点点确认他是健全的。

切尔诺贝利的孩子,可能是世界上最不像孩子的孩子。

他们很小就知道什么是“谢顶”,没有头发、眉毛和睫毛,拖着虚弱疲惫的身体,不会像其他小孩一样活蹦乱跳地跑来跑去,他们病了,连续站上十多分钟,就会流鼻血或者晕倒。

尼古拉的女儿离开这个世界时,年仅7岁。

反应堆爆炸那天,正好是她的6岁生日。她趴在尼古拉耳朵边说:“爸爸,我想活,我还小。”

虽然小,但她什么都明白,一看到穿白大褂的幼儿园阿姨或厨师,就会歇斯底里地大叫:“我不要去医院!我不想死!”

没想到一语成谶,事故发生没多久,她的身上开始出现硬币大小的黑斑。

你能想象吗,同一个病房里有7个像她一样剃光头发的小女孩……

在白俄罗斯,有200多万人住在核污染区域,被视为展品和天然试验体。

世界各地的记者赶到这儿拍照、采访、展示,科学家来到这里,观察测量、记录数据、做实验,因为他们害怕未来,害怕这样的灾难降临在他们的土地。

但好像没人在乎,这里的人还有没有未来。

4

在这些幸存者的口述中,年轻的妻子、农妇、清理工……他们不约而同地说过一句话:请把这件事告诉所有人,我想告诉他们,请记下来,一定要记下来。

过去的33年,更多的时候,他们像是被上帝遗忘的子民,存在感甚至赶不上禁区内基因变异的巨鼠。

就像这本书里一位老师说的:“世界已被一分为二:我们,是切尔诺贝利人;你们,是其他所有人。”

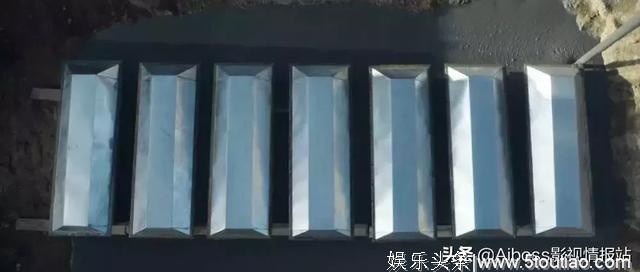

如今的切尔诺贝利核电站4号反应堆中,仍有180吨核燃料,它们被整个封在一个巨大的钢筋混凝土“罩子”里。

人们把这个“罩子”称为石棺。

它所埋葬的东西,33年前,曾差点埋葬掉人类。

一场劫难不该只是少数人的痛苦,它值得每一个人正视和铭记。

《切尔诺贝利》播出以后,很多人把关注点对准了事故的原因,谁该为此负责,谁是帮凶,以及电视剧的意识形态……大家争得不可开交,却少有人提及,这场灾难中普普通通的“人”,而他们每一个人的苦难都值得被尊重。

目前世界上有438座核电站正在运行,人类的健忘往往与科技同样发达,我们在庆祝进步的时候,也应该记得失去了什么。

痛苦会让我们保持清醒。