七月流火,电影的暑期票房大战拉开帷幕。到今天为止,两部电影成为热点,一是以接近30亿元的成绩冲上历史票房前五名的《我不是药神》,另一部就是姜文导演的《邪不压正》。到今天为止,《邪不压正》上映半个月,已有5.7亿元票房,距离8年前那部《让子弹飞》创造的6.6亿元姜文导演作品票房纪录已经不远,但要追上恐怕很难。

因为热门,更因为热议,看完电影《邪不压正》,我立即找来了据以拍摄电影的小说原著《侠隐》,认真地读了一遍。不得不说,小说比电影,不止高了一筹(这似乎是颠扑不破的真理)。《侠隐》和《邪不压正》都是一个梦。《侠隐》是作者张北海的故都梦,而《邪不压正》则是编导演姜文的青春梦。

其实,张北海并不算是一个北京通。从出生到离开,他统共只在北京呆了13年。以后,他就一直漂泊在台湾、美国,只是短暂地回来过几次。这就是说,他的童年和少年记忆留在了北京。虽然这段时间不长,但却对他的人生有着巨大的影响。张北海退休以后,想提笔写小说时,第一个涌上心头的就是他对童年和少年时代北京的怀念。于是,《侠隐》应运而生。

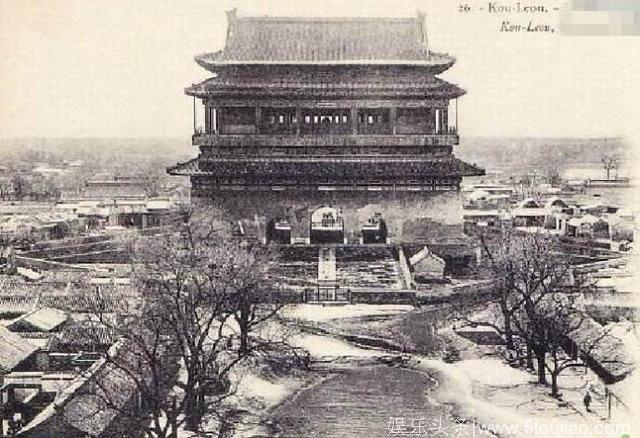

这是一幅由侠客复仇故事包裹着的20世纪30年代的古都市井图。小说最后蓝青峰对李天然说的这句话,正是张北海写作这部《侠隐》时萦绕心头挥之不去的情结:“不管日本人什么时候给赶走,北平是再也回不来了。这个古都,这种日子,全要完了。一去不返,永远消失,再也没有了。”所以,在李天然的复仇故事之下,我们看到了那个“没有多久的从前”,那个“古都改称‘北平’时代的昨日北京”。为了准确地再现“这个古都,这种日子”,张北海做了充分的准备工作,收集了几百本老北京参考资料,做了两年笔记,甚至整理了1935年的北京街道图。在他的笔下,老北京的街道、风俗栩栩如生。作家肖复兴称赞为“韵味醇厚,精描细刻,逸笔氤氲,宛若一帧墨渍淋漓的水墨画”,阿城则称之为具有“贴骨到肉的质感”。

但是,《侠隐》并不仅仅局限于老北京风情的精确展示,并不满足于成为一部“风俗小说”,而是在这个大背景下,讲述武侠精神与现代社会理念的碰撞。《侠隐》的腰封上很醒目地印了书中美国医生马凯对李天然说的一句话:“就算你报了这个仇,那之后呢?这个世界很大,大过江湖,大过中国。”这恰是我认为《侠隐》最独特、最有意义之处。家恨与国仇,恩怨与法律,江湖与时代,加上各方势力在“七七事变”前风雨飘摇的北平城内的博弈,使《侠隐》不仅紧张刺激,充满悬念,而且深沉厚重,令人回味。古都的风情和侠义的精神在李天然的复仇故事中完美地融合在了一起,令人沉醉。

可惜的是,《侠隐》到了姜文手里,却变成了一部极其个人化的电影。个人化并不是一件坏事。任何艺术作品,小说也好,电影也好,都应该是个人化的。但是,《邪不压正》的改编却几乎完全无视小说原著《侠隐》,而只是抽出了几根骨头,讲述了姜文导演的电影惯常表现的青春荷尔蒙梦想。据说,为了复原北平风貌,姜文在云南实景搭建了4万平米的“屋顶世界”,并不惜巨资用数字技术再现古都风貌,但小说中几乎每一页都充溢着的北平风韵在电影中却荡然无存。电影中的人物都被抽象化、简单化了,比如蓝青峰、李天然、关巧红、唐凤仪。尤其是蓝青峰,几乎成了张扬、跋扈的姜文在银幕上的代言人,与《侠隐》中的蓝青峰相去甚远。怪不得张北海在回答《北京青年报》记者的询问时,认为姜文和李安都不是最合适改编和导演他小说的人选,也幸好老爷子没有看姜文的剧本,也没有去当他的编剧,要不然不气死才怪呢!

从1995年的《阳光灿烂的日子》开始,姜文已经导演了6部电影。这些电影展示出他强烈的个人风格,说得好听叫做诗意和浪漫,说的不好听就是肆意的玩笑。影片情节缺少逻辑,人物莫名其妙,语言随意做作,音乐荒唐怪异。4年前的《一步之遥》就是其极端之作,成了一部搞笑段子大杂烩。虽然《邪不压正》在故事的逻辑性、完整性上有所收敛,改进不小,但依旧脱不了姜文作品的强烈印记。屋顶跳跃就是一个最明显的例子。虽然小说《侠隐》中遍布飞檐走壁的情节,但那是武侠轻功的真实展示。张北海鄙视传统武侠小说中虚无缥缈、玄乎其玄的武打描述,在《侠隐》中坚持展现出手见效、干净利落的武侠功夫。可到了《邪不压正》中,姜文却把它变成了飘逸、神奇的屋顶骑行和跳跃,成为《阳光灿烂的日子》的拙劣翻版。

今年6月,在上海国际电影节上,姜文说了这么一句话:“我拍戏是迷恋于创造一个世界,或者把我对世界的感受表达出来。”这话不错,不过别忘了,电影是拍给观众看的。如果只是迷恋于自己一个人的世界,随心所欲地自说自话,观众会不会买你账就很难说了。