(本文由Sir电影原创:dushetv)

Sir今天想站一位“失败”的导演。

Sir相信不止我一个人。

李杨。

你可能没有听过这个名字,但你一定看过他的电影。

三部电影,均以“盲”开头。第一部《盲井》,拍黑煤窑;第二部《盲山》,拍被拐卖妇女。

第一部因为“违规操作”被禁拍三年,第二部换了个结局后,在内地部分城市上映,票房不到800万。

从上至下,《盲井》《盲山》

2018年2月2日,他带来盲系列第三部——讲街头乞讨儿童的《盲·道》。

第一次全国公映。

但,排片比从最高的0.3%,到上映一周后 0.0%,目前总票房大致尘埃落定,差点不到《逐梦演艺圈》零头。

《逐梦演艺圈》啊!

那是什么神片。

更令人惋惜的是,如果说“盲”系列前两部还穷得只剩骨气(豆瓣评分均在8分+),那《盲·道》,输得一无所有。

不仅票房惨败,豆瓣评分也是可怜的4.9。

发生了什么?

这是Sir想问的第一个问题。

我们先看看《盲·道》怎么样。

毫无意外,又是底层故事,讲灰烬和尘埃相互拯救。

灰烬是我们男主,老赵(李杨 饰)。

为什么他是灰烬?

你看老赵的夜晚是怎么过的——每天回家,沐浴焚香,换上一身白色睡袍,先喂金鱼,再燃上一支烟,慢慢享用晚餐。

但你再看他白天的生活——早上出门,换假发、架墨镜,装成盲人,沿街叫卖十字架:“十元一串,上帝保佑你,好人一生平安!”

卖十元的祈祷、吞二十的羊杂、上百元女人。

简单说,把自己烧成灰又自以为乐的人生。

这天,灰烬遇见尘埃。

老赵走到地铁口开工,眉头一皱——那个常在天桥一带结伴乞讨的小盲女晶晶(杜函梦 饰),占了他的地盘。

老赵怒了。

又骂又赶,还偷她碗里的钱,恨不得把她扫出界,直到落单的晶晶告诉老赵,她刚从流浪乞讨团伙逃出来,没地去了。

底层的犬牙交错终于变成唇齿相依——

相信你也看出来。

《盲·道》和前两部李杨作品,太不一样。

如果说曾经的李杨是一把重剑,劈开一部分视而不见的粗糙中国,那第三部的李杨,就是撒娇式的粉红小拳拳。

每一拳,都带着美图秀秀式柔光。

尤其是,当老赵与晶晶竟生出一种大叔&萝莉的CP感。

这段看得Sir起鸡皮疙瘩。

老赵护送晶晶回老家那天,拿出攒了许久的积蓄,带她理发、吃饭、拍照,想留下些关于自己好的念想。

饭馆上,老赵点了两个菜,晶晶嫌他浪费,换成不要钱的咸菜。

老赵夸她,“咦,还挺会管家。”

再联想到后面晶晶表白老赵,“我长大以后要嫁给你。”

……

相信不少人跟Sir有同样错愕,以为《盲·道》是《素媛》《熔炉》……结果,是低配版《大叔》。

《大叔》《盲·道》

你们很失望,Sir也是。

所以,Sir想追问第二个问题——为什么。

通过一些朋友的搭桥,Sir借表妹拨通李杨本人电话。

两人聊了近两个小时,算大致摸清来龙去脉。

简单说,为什么《盲·道》不李杨,三个原因。

一,李杨式作品注定地下。

二,李杨没钱。

三,李杨想让更多人看到他的作品,但他没钱。

2005年,李杨看到《南方都市报》傅剑锋记者写的一个报道,关于砍手党。后来,李杨就找到记者和摄影师,去了解流浪儿童的事情。

一段时间后,他写出剧本《盲流》。

“盲流”是过去中国刑法里的罪名,叫盲目流动罪。

李杨想拍的是,“以流浪儿童的视角讲各自命运,有的流落大城市街头,有的犯罪、有的卖淫……类似《悲惨世界》”。

可想而知,这个故事连拍摄许可证都没拿到。

但李杨放不下。

就是过不了自己那关。

我拍流浪儿童好像是为了呼吁社会关注盲童。实际上更深一层意思也是对我自己的解脱。我做出来了,不然我会抑郁。我每次看到这些流浪的人老是觉得自己欠了他们一点。

当发声变成一种“必要”,怎么发声,好像就不那么重要了。

妥协。

钱是其中之一。

没多少人愿投资一部可能上映不了,看不到票房前景的片子。

拍《盲·道》,李杨像过去一样熟练地重新抵押了房子。

仍意外频生。

原本的投资商2014年撤资,最后的窟窿,是找朋友二十万、三十万续上。

——其中包括李杨老友郭宇宽。

——这位平时能坐公交绝不乘地铁的朋友自嘲是“史上最没钱之投资家”。

《盲·道》成本低,这基本决定了它每个镜头只能拍两三遍。

李杨承认,“不满意的地方太多了。”

比如出戏的播音腔。

还不知道哪些镜头可以保留,我也不能做后期,因为那都是钱嘛,你录音完之后再去补台词,你就浪费了。就是我等到要弄到这个龙标以后,再去做声音。

比如就小演员盲态不够细致。

因为我觉得差不多赶快拍完就算了,一遍一遍重拍要钱。整个剧组的这个花费都在那里。你如果钱多一点,就能多拍一点,细致地做,就会好一点。

在中国,谁拍现实主义题材,都大概能料到这不是一笔好生意。

现实往往就是,并不是你放弃了商业,你就能全力拥抱自由。

回想盲系列,我们最惊心动魄的不是生死予夺、大悲大喜,是在“铁屋子里昏睡”祖祖辈辈的麻木。

《盲井》。

黑煤矿两个发死人财的矿工,结了月钱跑到发廊去潇洒。

在小姐的簇拥下,聊“(你们多省事)把腿一叉开就好几百。”

小姐们吃吃地笑开花。

《盲山》。

逃跑女人遇到一位扛柴火的老农,老农头也不回地指路。

追来的几个男人又遇老农,老农仍头也不回,指向女人逃跑的方向。

你瞧,李杨一招一式,就是“盲”,眼睛死了,心也跟着瞎了。

《盲·道》最后一个镜头。

乞讨团伙围上来抢盲女晶晶,老赵被刺几刀,瘫在地上。

李杨给了一个长镜头,四分钟。

在这四分钟,围观群众边相互劝诫“别多管闲事”,边拍照、发朋友圈。

最后一次重审,李杨同意“淡化处理”,剪成一分钟。

修改理由是“抹黑中国人民”。

这只是其中一处修改,《盲·道》被修改的包括但不限于“黄色镜头必须删”“不能宣扬偷东西”……

“戴着镣铐跳舞”难吗?

比“戴着镣铐跳舞”更难的是,你不知道镣铐有多重,甚至,镣铐在哪。

说到这,Sir想问的第三个问题——

为什么这么难,他们还要拍。

李杨当然不好惹。

他的微博名,“剑客 李杨”。

毕福剑,李杨学生时代北京广播学院电视系同学,曾讲过一个段子:

李杨在运动会接力跑,都要跑最后一棒的,他要为我们导演班赢冠军。

后来被理工科学生欺负,李杨会在推搡时大喊一声,“来,我们两个打你们10个!”

他不是一个轻易低头的人。

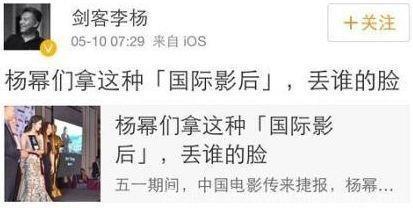

比如今年,他转发了《毒舌》文章《杨幂拿这种国际影后丢谁的脸》。

因为转发这篇文章,李杨遭受了可能是他职业生涯以来最猛烈的围观。

他至今不以为然。

毕竟我经历过文化大革命的,文化大革命比这个要残暴了多了,甚至上门批斗啊给你来个莫须有的罪状。因为你侮辱了某些人或事情。我这算什么呀,顶多在网上。

他也不理解今天的流量说法。

有些是某人的粉丝,有些是某人自己买的水军在维护自己。有些人都是自己花钱为了维护这个流量。后来我才发现流量明星是怎么一回事。现在我的片子不好有人说我在买排片,神经病啊,你的流量应该是自发的而不应该是做出来的。

但这并不意味着李杨的脊梁始终坚挺。

揣摩揣摩这句话吧——

我其实还挺感激的。虽然不完美,还让我出来了,不像当年的《苦恋》(一个完全没有拍到的本子)完全毙掉。

我觉得我对这些底层的人能发出一点声音,哪怕小小一点发出嘶哑,都好过不发声。

关于片名《盲·道》,导演解释有两层意思。

一是字面义,盲道。

片中的盲道,停满了自行车,盲人根本走不了。

现实中不也是这么回事吗?

(男主)老赵这一脚,踢的是谁。

二是引申义,盲女晶晶的命运。

被乞讨集团控制的处境,你想象不到的法外地带。

——她是被她继父卖给这帮人收养的

——那你们就这样看着不管吗

盲是晶晶。

还是我们?

冯小刚导演曾说过一段话:

这二十年东奔西走,四处磕头求人,喝大酒,找钱。

要满足观众/市场的需要,又要同时满足自己内心的需要,非常挣扎。

这二十年每个中国导演都面临着巨大的折磨,这个折磨就是审查。

有的时候对一个细节、一个台词的意见是有道理的。但是还有很多时候,你拿到那个意见真的叫人啼笑皆非、匪夷所思。

当一个导演,坐在电脑前去写一个你觉得特别有意思的段落时,那种心情,和你明明知道这样好,却要往不好里改的时候,所有这些导演都受过这种折磨。

好莱坞导演受这折磨吗?

当你剪片子的时候,反复剪都是为了把电影改得更好,现在为了能通过,就要把它剪得不好。

但是这二十年大家怎么就还坚持下来了呢?能够到今天把中国电影做得这么繁荣,我觉得只有一个理由——

就是因为这帮傻子太爱电影了。

李杨在接受《毒舌》采访说过另一段话——

你看那个《坏爸爸》,我不相信我的《盲道》比它还差。还有那个什么前段时间恶评的某导演,他的排片率。

因为现在变成排片率,是院线老板的一个特权,但这个特权换的就是金钱啊。如果这个特权换不来什么东西,那还要什么权力。本来这权力为大家服务的,现在这变成院线想排给谁就给谁,想怎么弄就怎么弄,那怎么行。

因为我不给院线钱,院线就不给我排。我们一分钱东西都没有弄,因为我们没有钱。我去买票房,那我还不如把这钱拿来拍电影呢。

现在,某些影片每天动辄就几百万上千万买票房,那实际上这东西也是跪舔。

用钱来跪舔这些院线,你越跪舔,他们越得意,他们越不舍手中的权力。

那这损害的是什么,是中国电影啊。

在Sir看来,这两段话,就是中国导演今天面对的“to be”。

不是“to be or not to be”。

是怎么 “be”才能活下去。

有人说李杨的剑钝了。

那是谁让他钝了。

在今天的中国电影市场,李杨、李杨作品存在的意义,是不是大于对作品质量的讨论。

视而不见是谓之盲

把底层忽略了本身就是盲

我们看不见就不存在了吗

还在

李杨失败了吗?

仅仅是李杨的失败吗?

这是Sir最后的问题。

Sir电影原创,微信ID:dushetv