从动物权利运动到废除反 LGBT 法,这些电影从方方面面塑造了我们当下所生活的世界。

观影的体验因人而异,我们或是醉心于直观的艺术效果,或是为故事背后的寓意所打动,但无论如何,电影遗留在人们心中的时间远比它的档期长得多。有时这些电影还能掀起群众运动,激励人们为了更好的生活而战斗,或是在某个问题上给人们提供前所未有的视角。

我们相对很少质疑电影告诉我们的事情,这种无来由的信任让电影拥有绝佳的宣传作用,但同时它也可能造成严重的杀伤力。在过去,这种即时传播性一度让电影沦为宣传工具,包括二战期间纳粹对意识形态的舆论引导,以及1915年的三K党的宣传《The Birth of a Nation》(一个国家的诞生)——这部电影曾在白宫举行放映,迅速带动三K党的会员数量激增。

然而,不管是过去或将来,总有一些导演渴望讲述一些蕴含深意的故事。有些是为了告诉我们如何尊重地球上的动物,有些则让我们了解到酷儿群体曾遭到社会何等残酷的对待,而这6部电影都在世界的发展进程中发挥了关键作用。

1、《Blackfish》(黑鲸)

孕育出新一代 “反圈养” 运动人士

在过去十年间,很少有电影能像《Blackfish》在社交媒体上造成那么大的影响力。这部备受争议的纪录片在2013年上映,导演 Gabriela Cowperthwaite 揭露了人类是如何虐杀被圈养的鲸鱼,该影片先是在影展大获好评,接着又得到慧眼识珠的网友注意,在社交媒体上激起新的一波热浪。后来美国 CNN 电视频道在黄金时段播出了这个关于鲸鱼 Tilikum 的故事——美国 SeaWorld 的一只虎鲸在囿于美国数间海洋公园的期间,杀死了三名驯兽员,并有多人受到攻击——当时有超过两千万的观众在家中收看到这个故事。

Gabriela 拍摄的海洋公园虐待动物的真相令人震惊,Tilikum 的故事唤起了这个世代的关注,他们迫切希望结束这种透过厚玻璃观看动物取乐的行为。加之推特、网上请愿和 Facebook 分享影片的推波助澜,《Blackfish》迅速成为家喻户晓的故事,而相关企业也感到了压力:当年 SeaWorld 的门票销量明显下降,他们叫停了虎鲸繁殖计划,并宣布终止他们著名的“杀人鲸”现场表演。对于一部独立纪录片来说,这结果还不赖吧?

2、《A Short Film About Killing》(杀人短片)

动摇了死刑制度

导演 Krzysztof Kieślowski 的《A Short Film About Killing》并非一部积极向上的艺术电影,但它却对波兰的立法制度影响深远,甚至还让人们认识到 “以牙还牙” 的道德含义。这部1988年上映的电影,重现了冷战过后废墟般的华沙,在那里,一个年轻的流浪汉被逮捕入狱,经过审讯他因谋杀一名出租车司机而被判死刑。电影的巧妙之处,在于将他凶残的杀人欲望和他不得不为自己的罪行而遭到国家的无情制裁相提并论,由此间接地向观众提问:这两种行为是否有失公允?

这部引发热议的电影在当年的戛纳电影节上一举成名,它标志着波兰在死刑制度上翻过最后一章,因为在电影上映不久后死刑即被废除。不仅如此,影片最后发人深省的一幕——虽然没有说破,但足以让我们陷入沉思——亦被联合国借以讨论死刑问题,这证明虚构电影也能影响人们的思想。

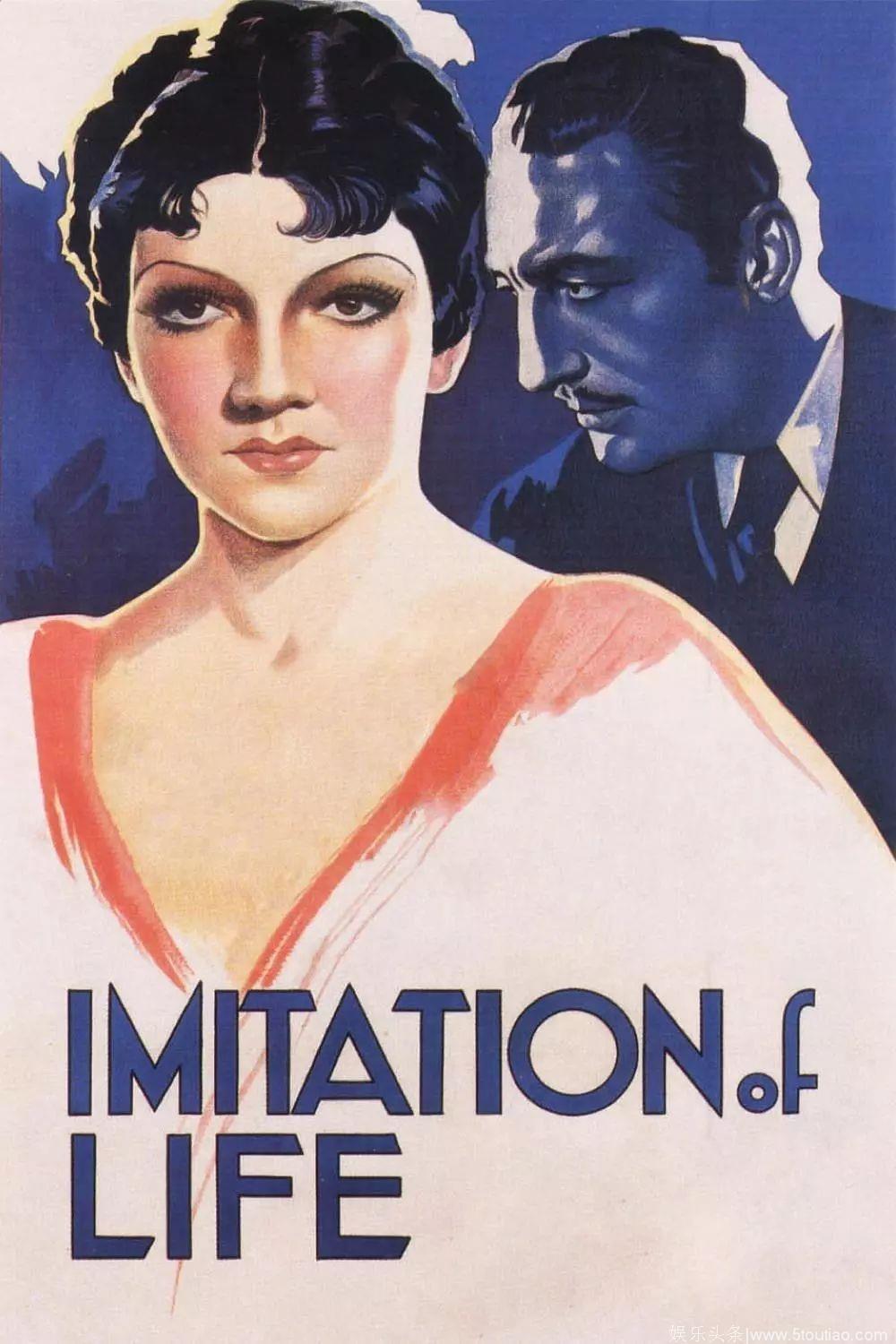

3、《Imitation of Life》(春风秋雨)

让影迷开始支持银幕上的非白人角色

1930年代政局动荡,民权运动全面爆发,在白人男性主导的好莱坞,很少有导演会关注非白人角色的故事。长久以来,这一群体一直被塑造为野蛮人或是跑龙套的——比如说奴隶和佣人——他们对剧情毫无作用可言。而1934年的《Imitation of Life》改变了这一现象。影片讲述了两位单身母亲的故事——一位是富有的白人寡妇,另一位是她忠诚的黑人女佣—— John M. Stahl 执导的这部电影表现了两位女性在逆境中互相扶持的创业情谊,这在其首次上映的年代是史无前例的。

电影中由 Louise Beavers 饰演的 Delilah 拥有属于自己的故事线,它真实地描绘出非白人群体所面临的阶级斗争,但在那个时候,许多导演都不愿意去谈论这个问题。Beavers 的精彩演出广受好评,然而该影片在拿下三项奥斯卡提名的时候却唯独冷落了她,至于原因大家有目共睹。早在发起 #OscarsSoWhite (奥斯卡太白了)抗议活动的八十年前,一位来自《California Graphic》杂志的记者就直截了当地指出:“奥斯卡不认可 Beavers 女士,[只因为]她是黑人。”

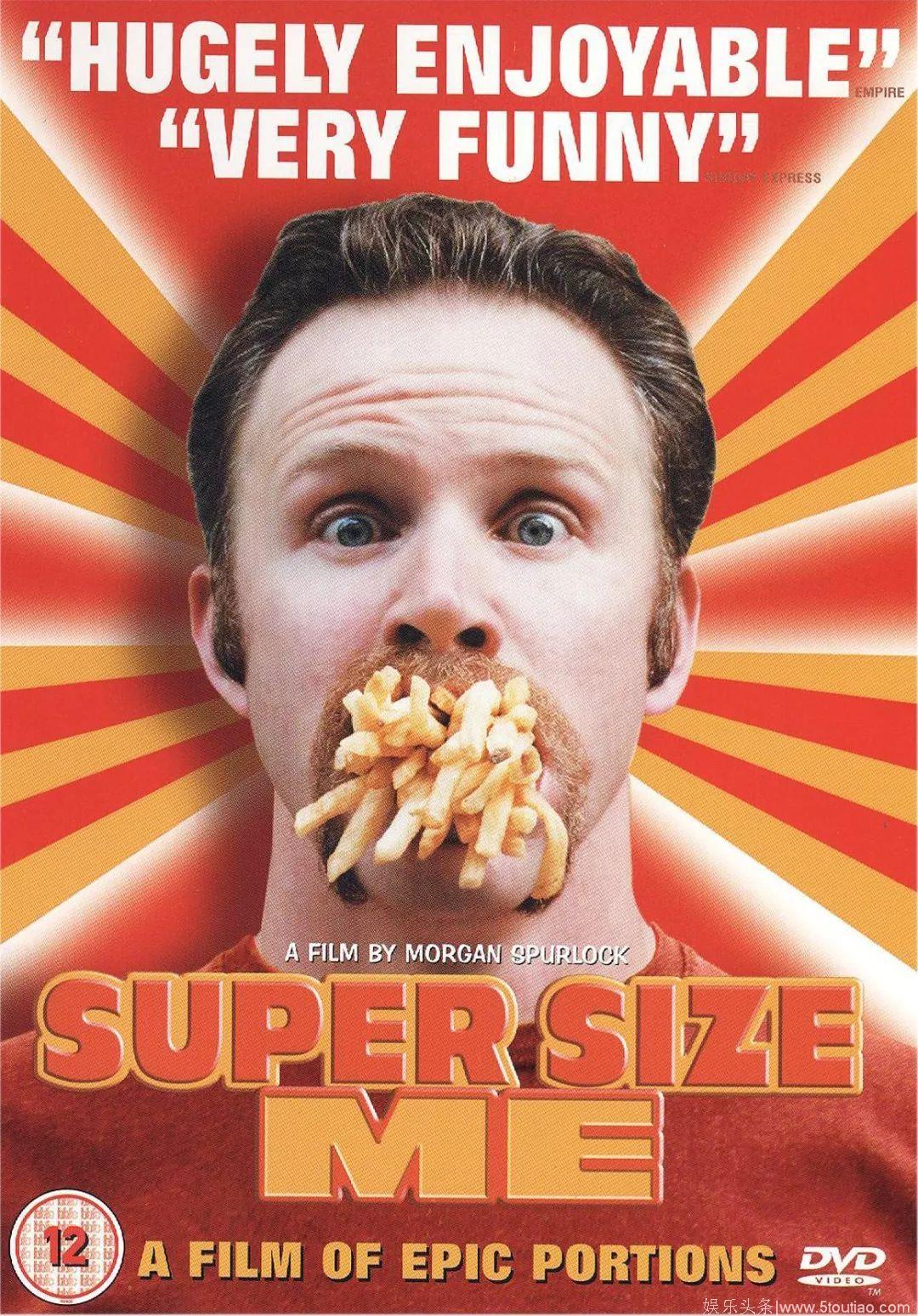

4、《Super Size Me》(超大号的我)

迫使我们所有人都调整了饮食习惯

纪录片导演 Morgan Spurlock 舍弃了艺术家光环,转而投向重磅的纪实题材。他拍摄的《Super Size Me》在2004年上映,记录下他连续三十天早午晚餐只吃麦当劳超大号套餐的实验,他以身试法告诉我们这对身体健康有多糟糕,从那以后,这部影片就变成学生必看的经典教材。由于耸人听闻的恐怖言论,加上这部令人警醒的纪录片让我们了解到懒惰的危害,于是它就这么颠覆了价值数十亿美元的暴利快餐行业。

在这部影片上映后,麦当劳下架了超大号套餐,并给那些曾被得来速引诱的观众留下了可怕的阴影。无论这部纪录片所做的 “实验” 是否合乎实际——毕竟谁会每天吃那么多汉堡而且还不锻炼?——这部电影确实让数百万人正视了自己的形体,让麦当劳重新树立品牌形象,这也是为什么你现在看到麦当劳的墙纸上会有生菜和番茄。

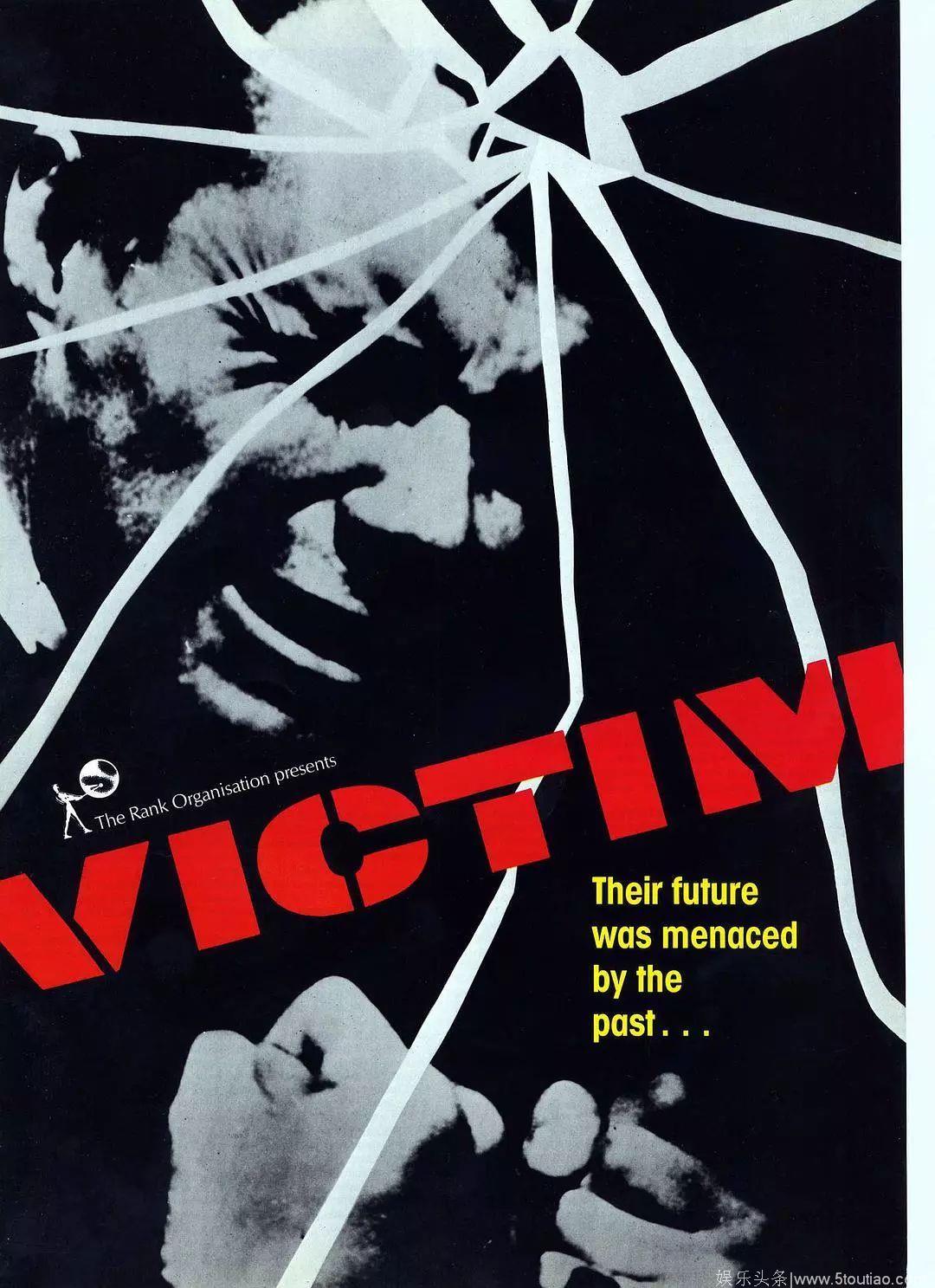

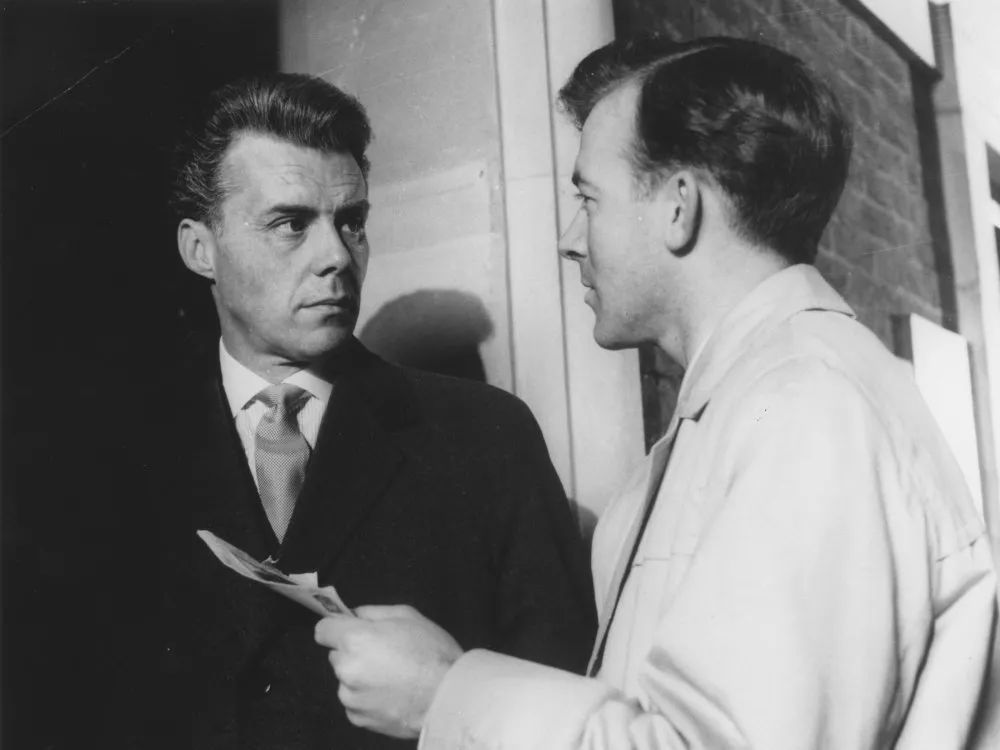

5、《Victim》(受害者)

改变了英国人对同性恋群体的态度

由于同性恋在当时还属于违法行为,所以 LGBTQ+ 的角色几乎没在1961年的电影中出现过。而《Victim》改变了这一切。在那个酷儿被三流媒体妖魔化的年代,它不加掩饰地叙述了一个未出柜的律师冒着声誉受损的危险,为他昔日情人伸张正义的故事,而这个情人正是因为被揭发为同性恋后,在狱中结束了自己的生命。这部影片带领观众回到那个动荡年代的漩涡之中,并从一种充满理解和感性的角度描绘出一个同性恋角色。如今,值得铭记的是,这部影片极大程度上改变了一些政客对于酷儿群体的偏执看法。

这部电影首次在电视上播出,是源于1967年一场关于是否应该通过性侵犯法案(Sexual Offences Act)的辩论,而该法案的通过将使同性恋合法化。这部电影在院线上映后引起了大量的争议和关注(英国电影审查局曾试图禁止其上映),于是保守党政客 Allen 勋爵给电影主角 Dirk Bogarde 写了一封信。他透露,在很多人看完这部电影之后,英国议会关于赞成同性恋合法化的意见从48%上涨到63%,这就证明了,即便是在立场上该是坚决主张性向一元论的人们,也能被一部反映现实的激进影片所动摇。

6、《Rebel Without a Cause》(无因的反叛)

和 James Dean 让青少年找到了认同感

1930年代初,年少轻狂的高中生挣脱了父母的怀抱,尝到成长的滋味;那群抽着香烟、性欲亢奋的青春后期的年轻人定义了整整一个时代。在那个青春期大过天的时期,诞生了 “teenager”(十三岁到十九岁的青少年)这个我们如今习以为常的专有名词,而这部电影迎头赶上了这个题材。在20世纪中期,大众媒体都对如何在电影中描述那些中产阶级年轻人感到束手无策,或许他们是害怕被盖上纵容青少年恶习的罪名。而这部1955年上映的 James Dean 主演的经典影片《Rebel Without a Cause》,讲述了一群迷失自我的年轻人,标志着银幕上第一次出现了能让青少年找到认同感的偶像。

这是一部关于天真年少、恋爱和反叛的电影,它告诉年轻人,他们可以开拓属于自己的人生道路,这和今天被剥夺权利的年轻人之间仍存在着共鸣。《Rebel Without a Cause》最终让 James Dean 坐拥卖座电影明星的地位,时至今日,这部电影始终被认为是他最具影响力的作品。然而在电影上映前,24岁的他因车祸不幸离世。如同命运般,那一代人忽然拥有了一位银幕偶像,却又在转瞬间失去了他。

Credits:

作者:Douglas Greenwood

翻译:Nikki Chen

部分图片来自于网络

关注我们